美術裏散歩4 渡辺千尋(ちひろ)と舟越保武 鳩は飛び去ったのか?

1996年2月5日、銅版画家 渡辺千尋(1944-2009)は長崎西坂の丘に着いた。

堺を出てから28日間800キロに渡る長旅だった。

秀吉の時代、26聖人が引っ立てられ歩いた同じ道を辿った。

26聖人像の前で、旅の無事を感謝して祈った。

雨上がりの雲間から光がさして、ブロンズ像が輝いた。

西坂は渡辺が育った土地だ。子どもの頃、キリスト教も26聖人の殉難も意識せず丘の上の十字架を目印に遊び呆けていた。

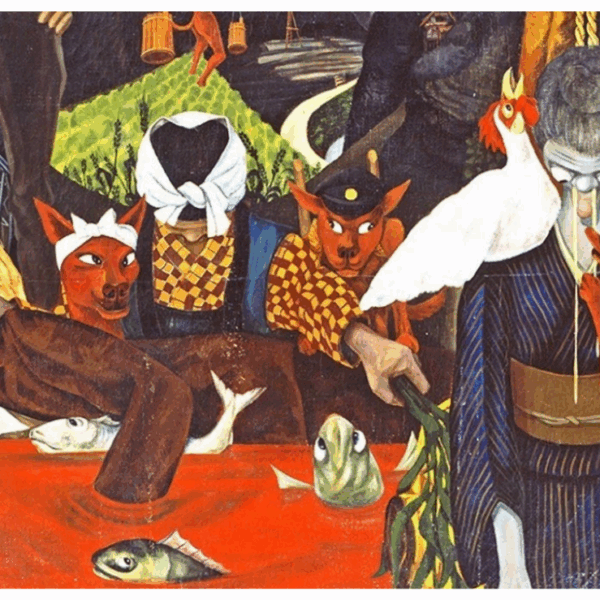

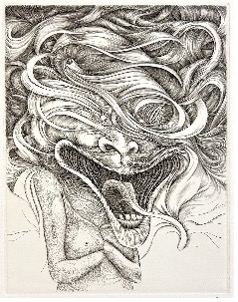

渡辺は当代きってのビュランの使い手だ。

1mmに10本の線を引くという精緻な技法(エングレービング)で、幻想的で怪異な世界を描き出す。

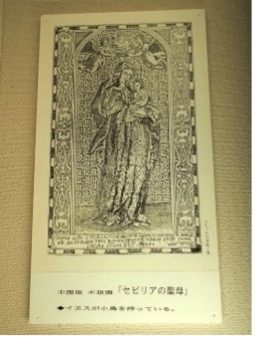

その渡辺に長崎県有家町(現・南島原市)から400年前に作られたという銅版画復刻の仕事が舞い込む。

(日本初の銅版画は幕末司馬江漢が制作したと言われているが、それに先立つこと200年前にすでに制作されていた。)

有家にはイエズス会の神学校・セミナリオがあった。

そこで銅版画作りが伝授され、布教のため何枚も刷られたのだろう。

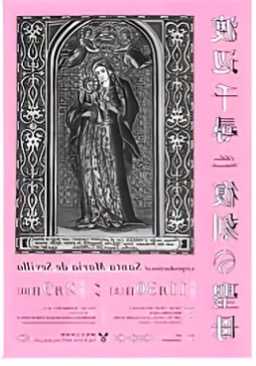

そのうちの1枚が「セビリアの聖母」、スペインセビリア大聖堂の壁画を写しとったものだ。

マニラで発見され、ローマ教皇ピウス9世に献上された。

教皇は「日本にあるべきものだ」として「母であることをお見せ下さい」のメッセージを添えて日本に返した。

現在は大浦天主堂(長崎カトリックセンター)が所蔵している。

制作にあたって、渡辺は現物が見たいと願い出るが一向に見せて貰えない。

昭和17年、盗難にあって「慶長年間の逸品、和製モナリザ失踪事件」として世上を騒がせた。

以来、門外不出であるだけではなく外部の人間が見ることがかなわなくなった。

渡辺はキリスト教徒ではなかった。

たまたま西坂出身の銅版画家であったが、もっと自分がこの仕事をやりぬく積極的意味合いが欲しいと思った。

それが冒頭の26聖人殉難の旅の復刻だ。彼らの旅、思い、祈りを自分の体と心に刻みたい(エングレービング)と思った。

そしてやっと会えた。「セビリアの聖母」に。

1996年5月制作開始、10月完成。2年後にバチカンとセビリア大聖堂に献上された。

制作途中、日本版「セビリアの聖母」には、幼子イエスキリストが左手に持つ鳩が消されていることに気付いた。

何故か?銅版画が制作されたのが1595年。26聖人が処刑されたのと同じ年。

その情報は有家にも当然伝わっていた。

鳩は平和・勝利の象徴。聖画に手を入れるのは神に対する冒瀆だが、鳩はいない。鳩は消されたのか、飛び立ったのか?

版画家は誰で、どんな思いで何を伝えようとしたのか謎のままである。

渡辺の復刻した「セビリアの聖母」にも鳩はいない。

その「渡辺千尋、復刻の聖母」展を2013年11月から2014年2月にかけて練馬区立美術館で開催した。

当初の予定を大幅に上回る14000人の方々にご覧頂いた。

セビリアの聖母に人気が集まったが、何人の方々に消された鳩に気付いて頂けただろうか?

時折、国分寺の居酒屋に行く。

女将さんが「あんた美術関係者?私もムサビで油やってたのよ。亭主も版画家で木口木版やってたの。木口って知ってる?固い木、輪切りにして彫るのよ。エングレービングのような細かい表現が出来るのよ。昔、ヨーロッパではよく作られたけど、今じゃ作る人あんまりいないわね。」

「柄澤斎なら知ってますけどね。」

「うちのはその柄澤の師匠だったのよ。」

「え、何ていうの?」

「日和崎尊夫(1941-1992)っていうのよ。」

「聞いたことありますよ。高知の出身で、木口木版の第一人者で、作品もさることながら、陸橋から線路に飛び降りたり、奇行・奇癖でも有名でしたね。」

「無邪気だったのよ。死んじゃったけどね。同じ国分寺で仲間だった渡辺千尋も死んじゃった。才能があって、これから一花も二花もって時にみんな死ぬんだね。」

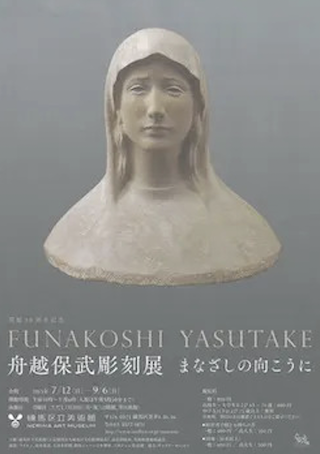

2015年、練馬区立美術館では、開館30周年記念「舟越保武(1912-2002)まなざしの向こうに」展を開催された。

舟越は、岩手県出身で東京美術学校から新婚時代、練馬駅近くのアトリエ長屋にいた。

佐藤忠良もいた。

朝井閑エ門も、荻太郎も、戦後2年程練馬小竹町にいた藤田嗣治の書生役をやっていた今井ロジンもいた。

近くには西尾善積や田崎広助もいた。

池袋モンパルナスほどではないが、ちょっとしたアトリエ村の様相を呈していた。

皇后陛下(当時)にご来臨の栄を賜ったこともあり、かってないほど、質・量ともに充実した展覧会であった。

その舟越が1962年西坂の26聖人像をつくった。

長男、一馬(8か月)の死を契機にカソリックの洗礼を受けた。

以来、原の城、ダミアン神父、聖クララ、高山右近などキリストをテーマにした彫刻が多い。

みんな、やさしさと静かな強さをたたえている。

長女・末盛千枝子(1941-)は絵本の編集者・作家、次男・桂(1951-2024)、三男・直木(1953-2017)も彫刻家として活躍した。

甥・佐々木宏人は毎日新聞甲府支局長、経済部長、広告局長、名古屋本社代表をつとめ、数十年来の知己であった。

筋肉が衰える「ミオパチー」という難病と戦いながら、カソリックの牧師の謎の死を追った「封印された殉教(上、下)」(フリープレス刊)を上梓したが、2024年没した。

母・佐々木愛子は、染織研究家、姉・苑子は、人間国宝の染織工芸家である。

舟越・佐々木ファミリーは、すべてカソリックで文芸・芸術に秀でている。

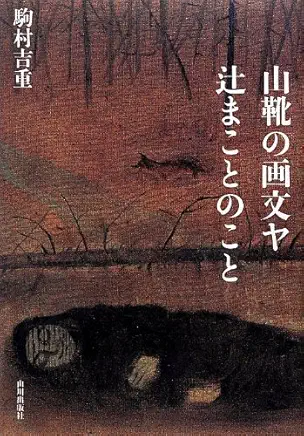

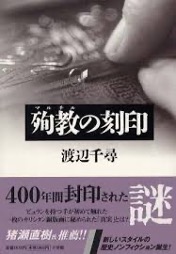

渡辺は文章もうまい。一連の復刻の過程と新たな謎を「殉教の刻印」(2001小学館)にまとめた。

第8回小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞した。

猪瀬直樹はじめ全選考委員が大賞に推したが一人だけ頑強に反対した委員がいた。

結果、大賞は該当者無しで、優秀賞にとどまった。

その委員の名は知っているが、2014年7月亡くなったことでもあり、敢えて記さない。

渡辺千尋は「セビリアの聖母」復刻を念じて、京都から長崎西坂をめざして28日間800キロを歩き通した。

そこには舟越保武が作った26聖人像が待っていた。

彼らが処刑された同じ年、有家のセミナリオで作られた銅版画「セビリアの聖母」には平和の使徒・鳩が消されていた。聖画に手をいれるのは、神に対する冒涜にも拘らず・・・・。

何故か?誰か?今となっては解き明かしようもないが、この作家の背徳の決断に頭を垂れる。

余談だが、渡辺の長崎東高校時代の同級生が会社の3年先輩で、サントリー美術館の移転先・東京ミッドタウンを見つけてきた。

渡辺夫人の大学時代の友人が広告会社のCMプロデューサーで、幾多のCMを一緒に作った。

展覧会をやる度に、人の縁を見つけ、人の輪が広がる。

そうしたつながりに支えられ、何とかやってこれた。

有難いことだ。

(敬称略)

– 筆者 若林 覚 プロフィール –

アートプロデューサー。元サントリー宣伝事業部長、文化事業部長、サン・アド社長。

サントリー美術館副館長・支配人を経て練馬区立美術館館長。

著書に「私の美術漫歩 広告からアートへ、民から官へ」(生活の友社)

共著に「ビジネス感性の時代」(講談社)など。