美術裏散歩12 後世に影響を与えた3人の職人 -越前和紙・岩野平三郎、仏師・木喰、宮彫り師・ 波の伊八-

かねてから昵懇にしていた御茶ノ水のギャラリーから、開廊10年記念のイベントで、職人について何か語って欲しいとの依頼があった。「職人が先細りである。職人の火を消してはならない」との思いから、職人の絵を描き残しているとのことであった。

「職人の今まで、あり方、これから」について、一家言持っているわけでもなく、研究者でもない、と躊躇したが、何とかなるだろう、勉強にもなるだろう、と蛮勇を奮って引き受けることにした。エッセンスを紹介する。

職人って、分かっているようで分かっていない。

早速、今、流行りの、Chat GPTにあたってみた。

「職人(しょくにん)とは、特定の技術や技能を身につけ、それを活かしてものづくりを行う人のことを指します。日本においては特に、長年の修行や経験を通じて高度な技術を習得し、誠実で丁寧な仕事をする人、無名でも誇り高い人、というイメージが強くある。

もし、「職人絵巻」や特定の職人像、近代以降の職人観など、より具体的な視点での情報がご希望であればご指示ください」とある。

何となく、あたっているような気がした。

それに、「職人絵巻」は、私がサントリー美術館OBであることを分かったうえでの言及か、AIもここまできたか、と一瞬、空恐ろしい気もした。

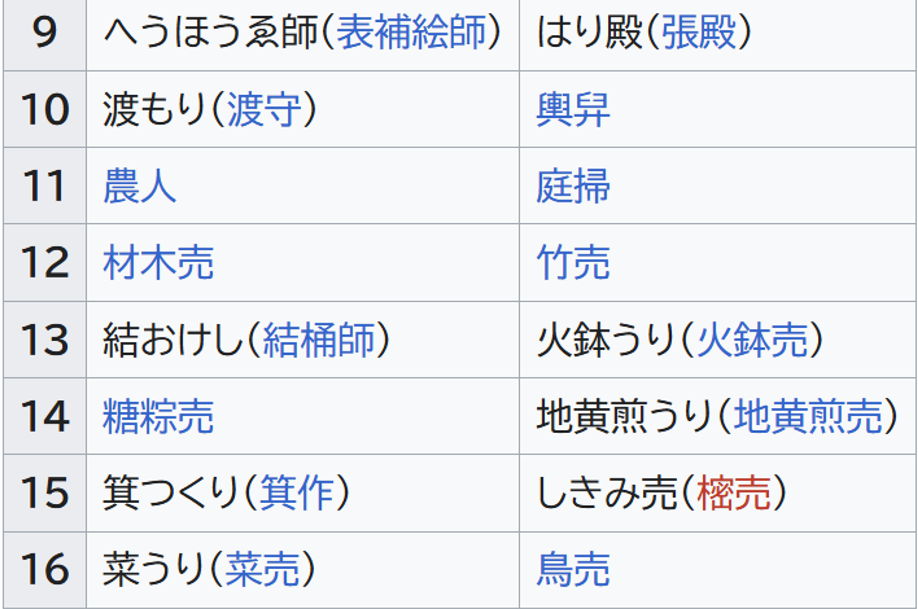

サントリー美術館には「三十二番職人歌合絵巻」(室町時代)「職人尽図屏風」(江戸時代)がある。

室町時代は、職人は、ものをつくる人だけでなく、「こも僧」や「算をき」(数える人)、「桂の女」(かつらを被って、桂川の産物を売って歩く)など巾広く捉えられていたようだ。

江戸時代になると、絵師、仏師、蒔絵師、鍛冶師など、ものをつくる人が中心になり今日の職人像に近くなった。

「身近な伝統工芸存続の危機」(2024・8・27 朝日新聞)―福岡の籃胎漆器2社のみー

という記事を見て驚いた。福岡・久留米出身の俳優・田中麗奈・愛用の漆器という。

籃胎漆器(らんたいしっき)は竹ひごを細かく編んでその上から漆を塗っていく。

お盆や皿、箸など用途は広く、深みのある光沢が特徴で、現在は、工房が2社のみ、職人も激減という。

田中麗奈(な)のデビューは17歳の時、福岡・久留米から上京してすぐサントリーのCM「なっちゃん」に出演した。私が宣伝制作部長に就任して最初に手掛けたCMだ。

あれから27年、今も「なっちゃん」ブランドは健在だ。もちろん田中麗奈も・・・。

その田中麗奈が、自らPRの先頭に立ち、窮状を訴えている。

「早稲田大学・會津八一記念博物館」の階段上にその絵はかかっている。

横山大観・下村観山合作「明暗」(1927)だ。

「混沌とした暗闇から知恵の日が昇る絵を」「書物を読まなければ暗く、読めば明るくなる」とし、かっては 図書館であった場所にだ。

墨の部分は大観が、日輪を観山が描いた。直径445cm、重さ12kgの日本画の大作だ。

越前和紙で、岩野平三郎(1878-1960)率いる30-40名の職人が成功させた。

それまでの日本画は、殆ど絹本仕上げで、これを契機に、和紙が主流を占めるようになった。

つまり、和紙職人こそが日本画を支え発展させた。

1924年、柳宗悦(1889-1961)は甲府の素封家で、朝鮮陶磁器の収集家でもあった小宮山清三宅を訪れた。

その頃は、浅川巧(甲府出身)と朝鮮陶磁の研究に勤しんでいた。

小宮山の玄関脇にその仏像はあった。柔らかく微笑んで、そっと手を合わせている。

「これは一体誰の?さぞかし名のある仏師の作であろう」「木喰という。木の実を食べながら仏像をつくり 全国を旅し、700体を超える仏像を作った」

「これぞ、名もなき職人仏師・匠の技」 柳は、木喰仏を訪ねて全国行脚。

これが民藝運動のきっかけになった。

木喰(1718-1810)は、山梨県身延町丸畑の出身、生家跡に木喰微笑館が立つ。悪路であったが、整備された。私の生家とも近い。度々訪れた。

つまり、木喰こそが民藝運動を起こし、浸透させた。

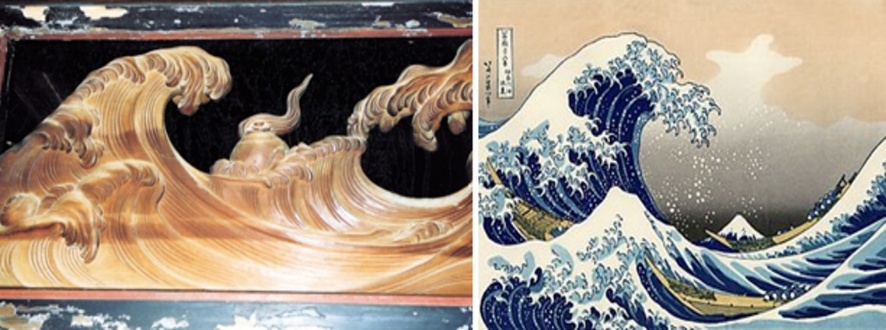

武志伊八郎信由(1751-1824)は房総生まれ、欄間などの宮彫師。

波の彫刻を沢山作った。

その波は、立体感・躍動感あふれ、「波の伊八」と呼ばれるようになった。

葛飾北斎(1760-1749)より少し年長で、多分、北斎は「伊八の波」を見ていた。

「神奈川沖浪裏」に影響を与えたに違いない、いやそのものであるとも言われている。

ということは、巡り巡ってゴッホ、セザンヌ、モネなど印象派にも・・・・。

つまり、房総の伊八の波は、北斎を超えて世界にも押し寄せた。

洋画家・山本宗平は、若い頃アメリカの美術学校に学んだ。帰国後、妙に日本的なものに惹かれるようになった。

職人プロジェクトのギャラリーオーナー・佐野加代子に出会った。

意気投合し、日本全国の職人(伝統工芸)を訪ねる旅を始めた。一人でも多くの職人を描き残したいと血気盛んである。画技は熟達の境地に近いが、いい意味での荒々しさ・破天荒さが加わると、更なる高みに達する。職人絵師の腕の見せ所である。

(尚、山本は アートサイト Blue Cover にも出品している)

.jpg)

– 筆者 若林 覚 プロフィール –

アートプロデューサー。元サントリー宣伝事業部長、文化事業部長、サン・アド社長。

サントリー美術館副館長・支配人を経て練馬区立美術館館長。

著書に「私の美術漫歩 広告からアートへ、民から官へ」(生活の友社)

共著に「ビジネス感性の時代」(講談社)など。