美術裏散歩14 2025私流美術界回顧「広告はアートを超えたか?」

1983年暮、朝日新聞を見て驚いた。何とその年の美術界回顧のトップに、サントリーウイスキーローヤルのCM「ランボー」がランクされているのではないか。

美術評論家東野芳明氏(1930-2005)の評価によるもので、記事には「広告はアートを超えたか?」とある。

「広告の目的は、商品やその商品を送り出している企業を売るもので、アートではない。

表現欲のおもむくままに、自由奔放に表現するのがアートなら、広告は様々なルール(制約)の中で、ベストの表現を目指すもので、寧ろゲームと言える。広告は、目的を達成するために、アート、文学、音楽、演劇を活用する。

アート的であっても、アートではない」と、私は思う。

CMは、19C後半に生きたフランスの詩人、アルチュール・ランボーをモチーフにしたものだ。15歳、若き天才詩人として世に出る。詩人ヴェルレーヌと出会い、ともに放浪の旅に・・・。この出会いと別れは、映画「太陽と月に背いて」(英、1995年公開、監督、アニエスカ・ホランド、主演、レオナルド・ディカプリオ、デヴィッド・シューリス)に詳しい。ランボーに、ディカプリオが扮して、妻子を捨てたヴェルレーヌとの嫉妬、愛憎、別離など、狂気と才能溢れる若き天才を見事に演じている。タイタニック出演の2年前の事だ。

さてそのランボー、21歳で全てをかなぐり捨てて、兵士、翻訳家、商人として、ヨーロッパ各地から、北アフリカ砂漠地帯まで転々とする。1891年、骨肉腫から癌が全身に転移し、マルセイユで没す。37歳。

日本でも、西条八十、中原中也、金子光晴、吉本隆明、中上健次などランボーに魅せられた詩人、評論家、作家は多い。練馬時代にお世話になった粟津則雄氏(文芸・美術評論家)のランボー研究もつとに有名だ。

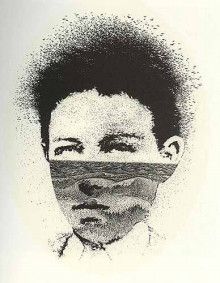

版画家、柄澤斎(1950- )は木口木版で肖像画「アルチュール・ランボー」を描いた。顔の下半分に、荒れ狂う大海と、頭から空中に飛び立つ夥しい鳥の群れが、象徴的に表現されている。

版画家でオブジェ作家でもある北川健次(1952ー )の作品は、2008年ピカソ、クレー、ミロ、ジャコメッティ、ジム・ダイン、メイプルソープとともにフランスのランボー美術館(シャルヴィル=メジエール市 ランボー故郷)に展示された。

ランボーのCMが出来上がった時、役員会議で試写した。賛否両論が渦巻いた。

(否)

- 奇妙奇天烈

- 差別的

- 気持ち悪い。汚い。口の中に入るもののCMにふさわしくない。

- 商品のこと何も言っていない。目立てばいいというものでもない。

- 高級ウイスキーのイメージに合わない。

(賛)

- 何やら面白い。ひょっとしたら可能性あるかも。

- こんな映像見たことない。コピーや音楽もエキサイティングだ。

- ハラハラ、ドキドキする。

- 所詮ウイスキーには言うべきことは多くない。このくらい飛び跳ねてもいいのでは。

等々である。

両論と言うが、否の方が圧倒的に多く、没になりかけたが、宣伝部長以下、「ご意見は分りました。精魂傾けて作りました。是非一度流させてください。お客様の反応を見てみたい。状況によっては、すぐ引っ込めますから。」としつこくくいさがって、何とかオン・エアーにこぎつけた。

数日すると、行く先々で「社長さん、あのCMは凄い。何やよう分らんが、ガツンとやられたような気がする。ああいう知的、文化的表現が出来るなんて、ウイスキーの質の高さ、懐の深さを感じる。」などの声が澎湃として沸き起こった。

CMは見て頂くのが一番だが、敢えて言葉で紹介する。

映像は

「砂漠の真ん中、半裸の巨人の火吹き男。シュールなスタイルな輪投げのピエロ2人。

タンバリンを振る小人の天使。舌を出し入れする醜悪なイグアナ。黒いマントに厚化粧のランボーとおぼしき男、先の尖ったナイフを投げる。ランボー詩集に突き刺さる。」

(演出 高杉治朗)

コピーは

「その詩人は、底知れぬ渇きを抱えて、放浪を繰り返した。限りない無邪気さから生まれた詩(うた)。世界中の詩人たちが青ざめたその頃、彼は砂漠の商人。詩なんかより旨い酒を、などとおっしゃる。永遠の詩人、ランボー、あんな男、ちょっといない。サントリーローヤル」

(コピー 長沢岳夫)

音楽は、オリジナルで

「鞄を持った男より<剣と女王>」 (作曲 マーク・ゴールデンバーグ)

およそ、表現と言うものは、その出現した時、賛否両論あればあるほど強い。

皆がいいという平均的なものでは、そこそこ良くても人の心を打たないし、後世に残らない。

しかるに、ともすると私たちは、皆のためといいながら、誰にも文句をいわれないよう、よってたかって普通をつくる。これは安寧の怠惰であり、

長い目でみると、皆のため、世のためにならない。

室町時代に、能の基礎を完成させた世阿弥は、その著「花伝書」の中で、

「花と、面白きとめづらしきと、これ三つは同じ心なり。」と言っている。

芸事であれ、世の中の諸事万端であれ、面白きこと、めづらしきこと、(あたらしきこと)に対する果敢な挑戦が必要である。それが創造・革新を呼び、「花」として咲く。

ランボーのCMには、時代を経ても古びない、「花」があったのかもしれない。

ところで、この広告は成功したのか?

当時、高成長を続けていたウイスキー人気に翳りが見え始めていた。

一時的に、売り上げを支え、歯止めをかけることはできても、

その後に続く低落傾向を押しとどめる事はできなかった。

そもそも商品から遊離した表現は、広告表現とは言わない。

その観点からすると、ランボーのCMは広告ではなかった。

現にランボーのCMとして名は残しても、

サントリーウイスキーローヤルのCMとしては殆ど想起されていない。

それでは、この広告表現は失敗だったのか?

私はそうは思わない。そもそも酒は機能を売るものではない。

酒そのものを売るというより、グラス越しに立ち昇る夢とかロマンを売るのだ。

酔い心地という付加価値を売るのだ。

だから、アート的、文学的、音楽的、演劇的であっていい。

である以上、賛否両論が渦巻く程のパワー、面白くて、めづらしくて(あたらしい)表現が必要なのだ。そういったものも提供できないような酒は貧相だ。

酒こそ、人間が長い歴史の中で、つくり、磨きをかけてきたアートだ。

それは、人を、人のこころを酔わせ、明日に立ち向かう力を与える。

だとしたら、ランボーのCMは、売れるとか売れないとかの広告を超えて、秀れてアートである。いや、広告もアートも包み込んだ「花」である、と思いたい。

以後、このシリーズは、ガウディ、ファーブル、マーラーへと続く。

ガウディの「サクラダ・ファミリア教会」には、「これがあのサントリーのCMで有名なガウディか」と日本人の観光客が押し寄せた。ファーブルの昆虫記が再び注目されたり、

マーラーの音楽に耳を傾けるファンが増えた。ダウントレンドだったウイスキーもちょっとだけ鎌首をもたげ、途轍もないCMシリーズを世に問うたサントリーのアーティスティックな企業イメージもアップした。

40年以上も前のことである。今は「売らんかな」のチラシ広告が多い。

2025年の美術界回顧が発表された。朝日新聞では山下裕二、福田美蘭、岡部あおみ、馬渕明子の4氏が「私の3点」を挙げていた。戦後80年にあたり、東京国立近代美術館では「コレクションを中心とした特集 記録をひらく 記憶をつむぐ」展がポスターやチラシもなく、秘めやかにスタートした。万博のシンボル大屋根リンクの藤本壮介展、関西で開催された3つの国宝展、ヒルマ・アフ・クリント、宮脇愛子、今津景などの知る人ぞ知る女性展、「革新者から巨匠へ」の視点で捉えた「丸山応挙」展、病から奇跡的な生還を果たした岡﨑乾二郎の「而今而後」展などなどである。

全く異論はないが、首都圏で初めて大規模開催された美しくも妖しい「絵金」展、高知と徳島で発見されたヴォルフガング・ベルトラッキの贋作事件(カンペンドングの「少女と白鳥」、メッツアンジェの「自転車乗り」の本歌取りに成功したとも評された)、創健400周年を迎えた上野寛永寺の手塚雄二作の天井絵「叡嶽双龍」を付け加えたい。

更に、以下は、私的偏りのある「愛着、愛惜」展である。

愛着は、「上田義彦 いつも世界は遠く、」展(神奈川県立美術館・葉山)。

上田は、写真家として駆け出しの頃からの付き合いだ。

長年に渡ってウーロン茶のCMを撮り続け、幾多の広告賞をものにした。

最近はアーティスティックな作品が多い。

デビュー以来40年、広告からアートまで500点の大規模展で3ヶ月半に渡って開催され好評を博した。

愛惜は、銀座で50年、500回以上の展覧会を開催してきた、

彫刻専門のギャラリー「せいほう」(オーナー田中譲)の閉廊だ。

舟越保武、桂、直木ファミリーはじめ、日本の名だたる彫刻家は殆ど「せいほう」育ちだ。

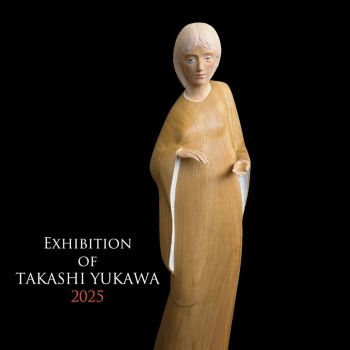

閉廊にあたって、湯川隆、速水史朗、湯村光による3つの展覧会を連続開催した。

彫刻界にとって、しばらく「せいほうロス」が続くだろう。

新しかったか、珍しかったか、面白かったか、深かったか(とりわけアートは・・・)

花として後世に残っていけるか?

描(書)くわけでもない、彫るわけでもない、撮るわけでもない、作るわけでもない、

論じるわけでもない「美術界のとば口」でうろちょろしているだけの美術オタクは、

とりわけ、こんな視点をよすがとしたい。

(敬称略)

以上

– 筆者 若林 覚 プロフィール –

アートプロデューサー。元サントリー宣伝事業部長、文化事業部長、サン・アド社長。

サントリー美術館副館長・支配人を経て練馬区立美術館館長。

著書に「私の美術漫歩 広告からアートへ、民から官へ」(生活の友社)

共著に「ビジネス感性の時代」(講談社)など。