美術裏散歩3 三粒のエメラルド ―開高健と高橋曻―

美術裏散歩2では駒村吉重「藤牧義夫、君は隅田川に消えたのか」について書いた。

駒村は「ダッカに帰る日」で第1回「開高健賞」(集英社主催、ノンフィクション)を受賞した。

さてその開高健である。

私は1971年サントリーに入社、新潟営業所佐渡島担当になった。

営業成績も、そこそこだったせいか、1976年希望がかなって、宣伝部勤務となった。

宣伝部には、芥川賞の開高健、直木賞の山口瞳、イラストレーターの柳原良平らがいた。

まさに梁山伯だった。彼らが、2足のわらじを履いてでも仕事をしやすい環境を求めて、宣伝部長山崎隆夫を社長に1964年広告制作会社サン・アドを設立した。

独立後、10年経っていたが宣伝部には、むせ返るような残香がたゆたっていた。

赤坂の宣伝部で仕事をしていた頃、その作家はひょっこり現れた。

「よれよれの開高や。天才!(30になるかならぬうちから、禿げ上がっていた私のおでこを見て、からかい気味にそう呼んだ)何ぞおもろい話、ないか?」

フロア中に響き渡る大音声で、決まってそう語りかけるのだ。

「先生、実は・・・。ここでは何ですから、近くにいいBARがあるんですわ。そこで折入って・・・」と言って、出かけたのが木家下BAR。開店前の客のいないカウンターであれやこれや・・・。

そこで話されたのがアラスカのサーモン釣りやら、モンゴルのいとう釣りのTV番組とそこで流すCM。サントリーミステリー大賞。シンポジウム「洋酒天国」などなど。

さてその木家下BAR。氏が亡くなった後、カウンターの定席に銀のプレートをはめ込んだ。

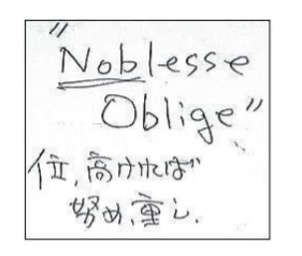

「Maestro Kaiko’s Memorial Seat NOBLESS OBLIGE(位高ければ、務め重し)」と氏が私宛に残していった直筆の文言を彫り込んだ。

「イギリスの貴族を例にとろう。貴族というのは普段は庶民の上に胡座をかいて遊び呆けている。女と美酒、美食。いったん事あると、女のベッドからガバっとハネ起き、二日酔いをものともせず、鎧カブトに身を固め、ハイヨ!大声発し、全軍真っ先かけて突進する。これがノブレス、オブリージ。いいか天才、FOLLOW MEやで。断じてGO AHEAD(突っ込め)ではない。肝に銘じなされや」

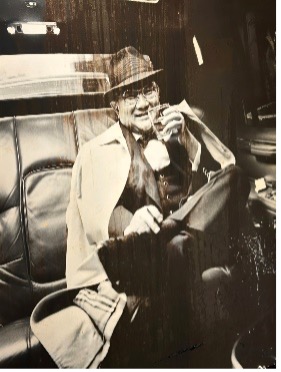

壁面には全ての釣り紀行に同行した高橋曻の写真を展示している。

ニューヨークで女優のブルック・シールズとのディナーに出かける前の写真だ。

ちょっとニヤけた感じなのが気に障るが、いい写真だ。

12月9日の命日には、開高忌を開催し、写真に向かって献杯する。

あちこちからファンや、関わりのあった人たちが集まる。

茅ヶ崎の開高邸には度々訪れた。

確か、サントリーミステリー大賞の打ち合わせの時だったと思う。

焼酎ブームの中、ウイスキーのイメージ、売上とも漸減傾向にあった。

ミステリー大賞は、「ミステリーとウイスキーの取りあわせで、ハイセンスなイメージと深く濃い味わいを世に問おう」と企画した。

以下は、氏のアイデアである。

「公募にする。選考会は公開シンポジウム形式。読者賞を設ける。賞金は高く、正賞はオリジナルブレンド、デザインのミステリーウイスキー。大賞は文藝春秋から出版。朝日放送から2時間スペシャル番組で全国ネット。選考委員は自分が選ぶ、第1回は、開高健、阿川弘之、小松左京、田辺聖子、都筑道夫」

こうなると、殆ど開高プロデュースだ。

こうして1983年始まった。2003年まで20回開催、黒川博行、笹倉明、樋口有介、伊坂幸太郎、川端裕人、高嶋哲夫、横山秀夫、垣根涼介、笹本稜平らが賞に絡んだ。

2003年、私がサントリー本体からはずれ、サン・アド社長に転出したタイミングで終了した。

継続していたら、ミステリー文学の巨塔ができたのにと残念でならない。

ウイスキーの売上につながったかは、定かではないが・・・・。

打ち合わせの最後に、エメラルドの原石3粒をいただいた。

丁度、アメリカ大陸縦断の釣りの旅から帰ったばかりで、おためごかしのコメントが続いた。

「これはペルーの牧場王からもらったものだ。日系移民のその男は、チャンドラーの<タフでなければ生きてられない。やさしくなければ生きる資格がない>を地で行くような男だった。一代の成功者だ。そこでだ。この3粒の原石を天才にあげる。屑石かもしれない。

しかしエメラルド王国ペルー産だ。この深い落ち着きをたたえた緑を見てみたまえ。なかなかのものだ。但し条件がある。指輪にするもよし。ブローチにするもよし。帯留めにするもよし。一粒一粒にまつわるストーリーを3つ作って1年後に教えろ。実話でなければいけない。例えば、手も触れさせてくれなかった彼女が途端に☓☓☓までしてくれるようになったとか、淡い話、深い話いろいろあるだろう。大いにタフぶり、シャイぶりを発揮してくれたまえ・・・・」(ザ・開高健 巨匠への鎮魂歌 読売新聞社1990 若林寄稿文より)

花粉症の季節だった。ティッシュペーパーに幾重にも包んで持ち帰った。

二日酔いだった。日高く目覚めた。ない。ない。枕元に置いたはずのティッシュペーパーが。

普段気のきかない女房が、鼻紙だと思い捨ててしまっていた。

開高は、宝石にも一家言持っていた。

アクアマリン、ガーネット、ムーンストーンと宝石にまつわる

三部作「珠玉」、遺作として残る。

高橋曻に移る。

高橋は1949年北海道生まれ、私と同い年だ。篠山紀信に師事し25歳で独立。

開高健のアマゾン、アラスカからモンゴルに至るまで全ての釣りの旅に同行。

写真集「オーパ!」が注目される。と誰でも知っていることを語っても面白くない。

秘話を語ろう。高橋とは開高亡き後も、毎週のように木家下BARで飲み交わした。

お互いの喪失感、寂寥感があの「Noblesse Oblige」の席に向かわせた。

高橋は開高のイメージが強すぎて、他の写真の影が薄いが、吉永小百合、松田優作など幾多の著名人のポートレートも味わいがある。

とりわけ、能の梅若六郎の長年に渡る写真群は素晴らしい。

私は、六波羅蜜寺の空也上人像の写真を彼から密かに贈られている。

衆生を救うんだという上人の気概が伝わってくる。

2022年、没後1050年「空也上人と六波羅蜜寺」展が東京国立博物館で開催され好評を博したが、この時の写真は城野誠治氏、高橋が存命で、競い合っていたらさぞ面白かったろう。

木家下のカウンターでの話に戻る。「サントリー美術館のコレクションの名品を撮らせて欲しい。

撮りためたものを美術全集にして、後世に残したらどうだろう」

「カレンダーを作るのはどうかね?例えば美術館の茶室で撮る。作品だけでなく茶室という環境、しつらえまで入れ込む」

当時、私はサントリー美術館の副館長・支配人に転じていた。

が、撮影の直前、高橋は急遽入院した。中皮腫という。

アズベストを吸った覚えなどないのにと嘆いていた。

いよいよという段になって、どうしても最後の仕事場が見てみたいとの執念で、ストレッチャーにのせられて、茶室にやってきた。

大きく頷いて、病院に戻り、そこでこと切れた。奇しくも開高健と同じ58歳没。

同じ鎌倉円覚寺に眠る。墓標には「一瞬がすべて、すべてが一瞬」の文字が刻まれている。

その後、写真は友人が撮り、今もサントリーグループのカレンダーとして残る。

最後に、高橋もエメラルドをもらっていたに違いない。私よりももっと大きな、立派なものを・・・。

どんなストーリーを書いたのだろう?描くのだろう?

(敬称略)

– 筆者 若林 覚 プロフィール –

アートプロデューサー。元サントリー宣伝事業部長、文化事業部長、サン・アド社長。

サントリー美術館副館長・支配人を経て練馬区立美術館館長。

著書に「私の美術漫歩 広告からアートへ、民から官へ」(生活の友社)

共著に「ビジネス感性の時代」(講談社)など。