美術裏散歩6 版画家吹田文明 写楽は我が先祖?

「うだつが上がる」という言葉の由来をご存知だろうか?

「うだち」とは江戸時代、隣家の境に建てた小屋根付きの袖壁を言うらしい。

卯字型に張り出したところから「卯建ち」と言い防火と装飾を兼ねたとのこと。

お大臣でないと建てられず装飾性と威容を競い合った。

そこから転じて「うだつが上がる」は立身出世、成功を意味することとなった。

2012年5月徳島で全国美術館会議が開かれたのを機に、「うだつ」の町並みの残る美馬市脇町を訪れた。

江戸時代、阿波は名だたる藍産地。

とりわけ田沼意次時代、その藍は日本中に行き渡った。多くの藍大臣が生まれ卯建ちづくりを競い合った。

町並みを歩くと、水戸黄門一行でも出てきそうなタイムスリップ感に襲われる。

(現に、TVドラマのロケも行われた)

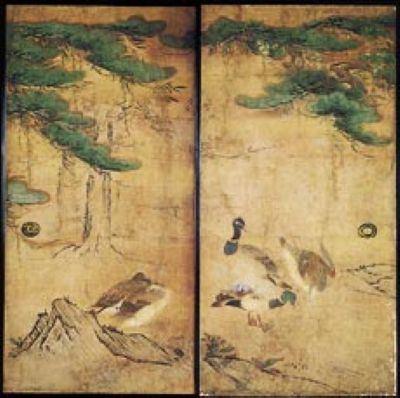

同じ時代、草木染めの木の皮の織布「阿波大布」も、「日だまりのように、ほっこりとぬくもり、目で見るよりも触れて楽しむ」

と大奥女中方に献上され、もてはやされた。

その産地は、平家落人伝説の残る、剣山・祖谷渓である。

阿波藩蜂須賀家は外様である。何度も取り潰しの危機に遭うがそれを救ったのが藍であり阿波太布であった。

「そこにからんで、写楽がいた」という奇想天外な話を紹介する。

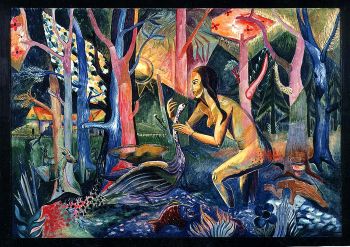

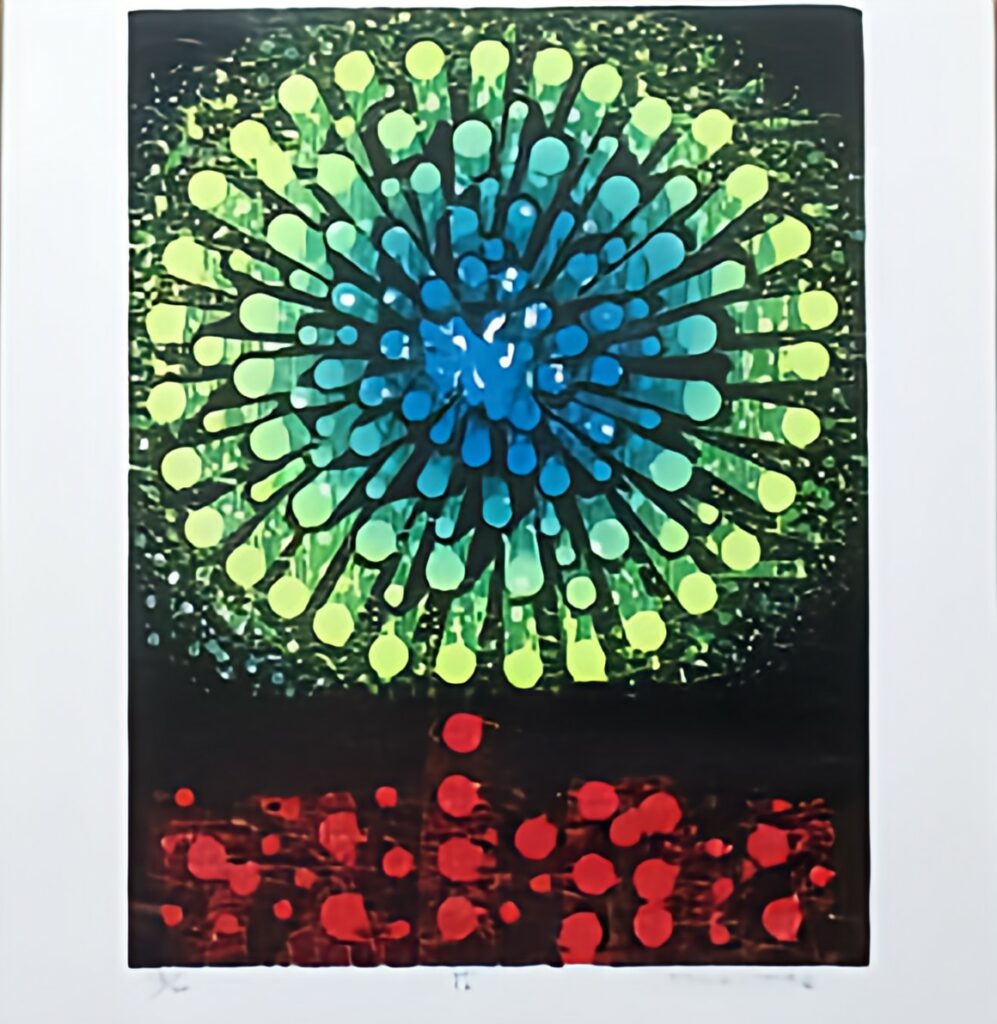

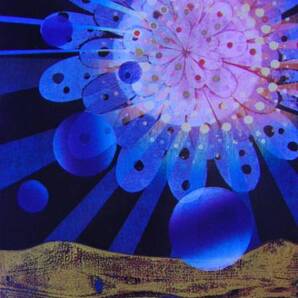

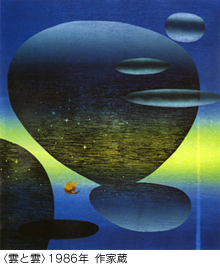

版画家吹田文明(徳島県生 1926―)は、1967年サンパウロ・ビエンナーレ版画部門で最優秀賞を受賞した。

棟方志功、浜口陽三に゙次いで日本人としては3人目だ。

長年都内の小学校で図工の先生を務めながら、ラワン材を素材に電気ドリルで穴を開け、

水性絵具に加え油性絵具を使い、プレス機で刷るという独自の木版画を完成させた。

ラワン材のマチエール(メゾチントに近い)にダイナミックにカラフルな、それでいて奥行きのある絵柄から「花火の男」と呼ばれた。

最近の作品は詩情性をたたえ、哲学的、宗教的深みを増している。

その吹田氏から、2010年「写楽・大江戸の華」(2001徳島新聞社 羽里昌)が送られてきた。

手紙には「写楽は我が先祖というフィクションです。ご笑納ください」とある。

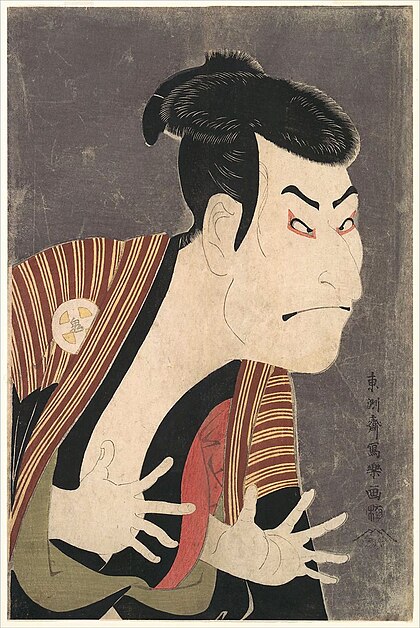

国際浮世絵学会では、斎藤月岑「増補浮世絵類考」や三世瀬川富三郎「諸家人名・江戸方角分」での記載もあり、

写楽の正体は阿波の能役者、斎藤十郎兵衞ということになっている。

川越には墓もある。また新説が現れたか、と早速手にとってみた。

以下、その梗概である。

・蜂須賀家十代「安房守重喜」は秋田佐竹壱岐守義道の四男、正胤。

秋田蘭画の素養あり。藍の専売制、新田開発など藩財政立て直しに取り組むが、

革新的、手荒い手法は、多くの敵をつくり、田沼意次に訴えられ、「藩政よろしからず」と

32歳で蟄居を命ぜられる。

・重喜に取り立てられ、改革を支えたのがお銀主「熊野屋与右衛門」次男が猪左衛門知到。

熊野屋に逗留の旅の絵師から、見よう見まねで絵を描く。

阿波は相撲大国、子供の頃から滅法強くて、本物の力士を投げ飛ばす程。

大藍師の娘「お貞」を娶り分家、重喜のお側を勤める。

・土佐室戸岬に近い日和佐浦にオロシア船が漂着、凸面鏡が重喜に献上され、

デフォルメした顔の写しに魅入られる。やがて猪野左衛門に下賜され、愛用の品となる。

・田沼意次失脚。その落胆ぶりを見ようと重喜江戸に行く。阿波太夫として、遊興。

秋田藩佐竹、江戸留守居役、平澤常富(朋誠堂喜三二)から、山東京伝、蔦屋重三郎を

紹介される。重喜、遊興ぶりが問題になり、国元の小屋敷に再蟄居。

・猪野左衛門、女房「お貞」、娘「お国」、相次いで没。気鬱に。重喜「江戸に行け。

芝居見物でもして、好きな絵を流派にとらわれず自在に描け。上方の風来絵師、東洲斎写楽と

名乗れ。但し阿波の名は出すな。京伝に会え」と勧める。

・江戸への途中、上方で阿波屋徳兵衛(お貞の叔父、育ての親)に会い、

藍商筋支援の約定を取り付ける。

・京伝が蔦屋に連れていく。重喜を描いた絵を見せる。オロシア鏡風デフォルメだが、

よく特徴を捉えている。蔦重、仰天する。きれいに描くのではなく、真と感じたものを描く、

これが写楽。今までにない役者絵を半身物で、ということになる。

・「花菖蒲文禄蘇我」(沢村宗十郎、大岸蔵人役)をもとに、最初の版下、11枚が仕上がる。

・写楽、売れもせん芝居絵で、丸損させるわけにもいかん。と自腹を覚悟していたが、

蔦屋「虚の中に実がある。一生に一度儲けを度外視した錦絵、しかも黒雲母摺りで」と決断する。

(この時既に、開版料、初摺料は阿波藩筋、藍商筋から用意されていた)

・松平定信、寛政の改革、華美・贅沢・好色の一層の取り締まり。京伝手鎖50日、

蔦屋身上半減、の闕所の刑に処さる。

・お家の安泰を願う阿波藩、「危なくなったら江戸の外へ出せ。正体を知られるな。

場合によっては斬れ」との命を出す。

・大首絵、初摺当初はそれほど江戸市中に出回らなかった。何故か?

・重喜の命を受けた大阪阿波座、大量に買い付け、藍商いの土産につけた。

・大奥女中、芝居見物などできない、しかも男ひでり。

歌麿流美人やきれいな女形に妬み・嫉み。男の匂いを感じ取り大人気に。

・役者本人が大枚取得、立役、汚な絵、流布させたくない。にあったようだ。

ところで、斎藤十郎兵衛。阿波藩のおかかえ能役者。京伝が写楽に紹介した。

写楽、八丁堀六軒長屋。十郎兵衛、八丁堀地蔵橋長屋。目と鼻の先。芝居好き、絵心あり。

写楽が、長屋で絵を描くのを見ていた。いつか、本人と見まごうことなき絵が描けるようになっていた。

写楽、最初は大首絵、寄りの世界。やがて、芝居ごと投網を打つかのような引きの世界。

芝居好きでないと描けない。そこに絵の腕を上げた十郎兵衛がいた。

写楽、女房のお貞の七回忌が近づき阿波へ帰る。その後、十郎兵衛が暫く描いた。

つまり、写楽は二人いたと言う説である。(但し相撲絵は一貫して写楽か?)

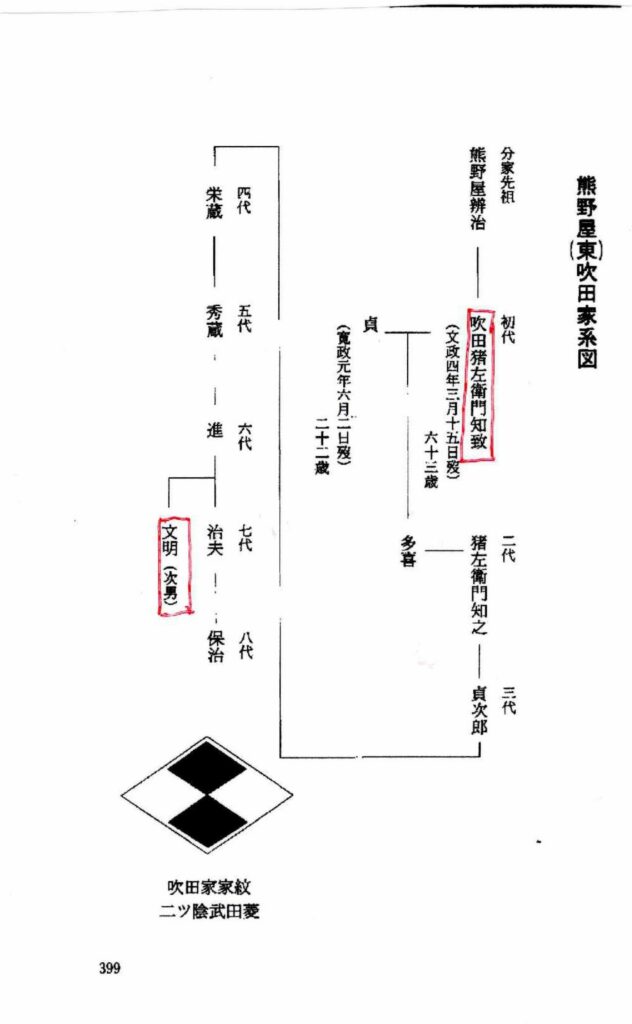

さて、その写楽。吹田猪野左衛門知致から七代目が吹田文明氏であるとのこと。

「写楽・大江戸の華」には系図まで載っている。

重喜、猪野左衛門、文明氏。実在の人物だけに、妙に説得力がある。

写楽、文明氏ともに新境地を切り開いた革新的版画家である。

更に大首絵にでも登場しそうな偉丈夫な役者顔の文明氏。

「この物語、全て偶然の所産。うまく仕立てられたフィクション」と一顧だにしないのは

あまりにもロマンを解さなすぎる。

小生、たまさか美術館長の職にあったが、もとより美術史の研究家ではない。

まして浮世絵の専門家でもない。単なる新しもの好きな浮世絵ファンでしかない。

そのファンからの新・珍・奇・説の紹介である。

春宵一刻値千金、ウイスキーグラスでも傾けながら、夢とロマンに浸っていただければ幸いである。

あなたは、わたしは、どんな「うだつ」を建てられるのかな・・・・・・。

(敬称略)

– 筆者 若林 覚 プロフィール –

アートプロデューサー。元サントリー宣伝事業部長、文化事業部長、サン・アド社長。

サントリー美術館副館長・支配人を経て練馬区立美術館館長。

著書に「私の美術漫歩 広告からアートへ、民から官へ」(生活の友社)

共著に「ビジネス感性の時代」(講談社)など。