美術裏散歩8 山下菊二「あけぼの村物語」 ―そこで私は育ったー

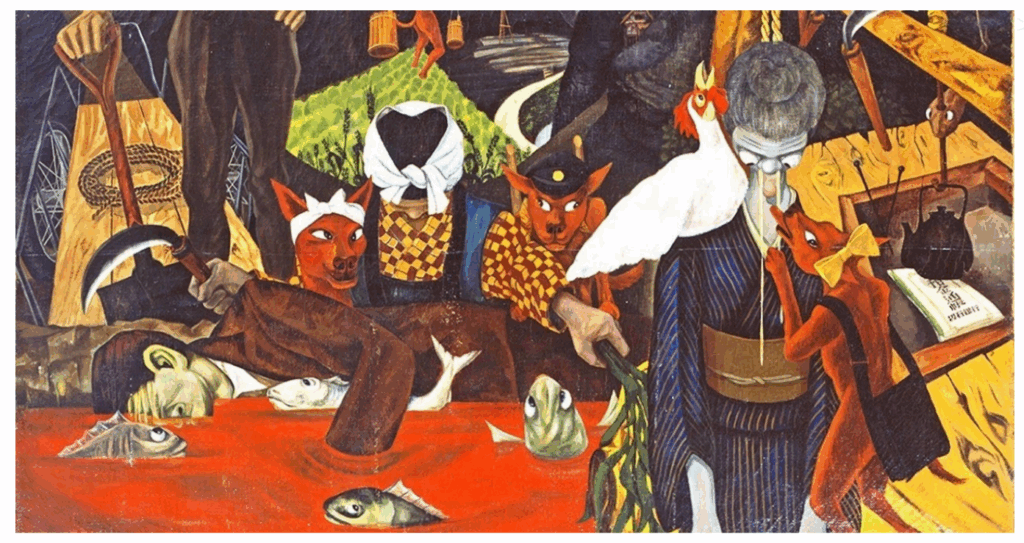

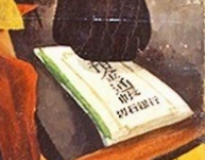

山下菊二「あけぼの村物語」を見て驚いた。絵の右に首つり自殺をした老婆がいて、犬になった孫娘が老婆の鼻汁を舐めながら、取りすがって泣いている。更にその右に「切石銀行」の預金通帳があるではないか。

山梨県南巨摩郡静川村切石、富士川沿いの峡谷に開かれた集落だ。身延線がなかった時代、駿河と甲州をつなぐ舟運が盛んだった。少し上流には葛飾北斎富嶽36景「甲州石斑澤の図」で知られる鰍沢がある。そこが甲州側の終点だ。

さて、切石、名前の由来となった石切り場があった。旅館、映画館、呉服屋、雑貨屋、酒屋、呑み屋、肉屋、魚屋、駄菓子屋、下駄屋、桶屋、鍛冶屋、床屋、パーマ屋、何でもあった。今は国道52号線が通っているだけで何もない。

そして銀行もあった。

周辺の山間地から、徒歩で荷車で馬で人々は下りてきて用を足すと、黙々と山道を帰って行った。

あけぼの村は切石から1時間ほど入った山間の村だ。殆どが山林で急斜面に僅かな田畑がへばりついている。Sという悪辣非道の山林地主がいて村民から搾取していたという。

そこに日本共産党の山村工作隊のオルグが入り、山村の解放、村の民主化を掲げて村民ともども地主の家に夜襲をかけた。地主のみならず、妻、子ども、家人を竹槍で突き棍棒で殴る。かろうじて逃れた地主に逆襲され、手傷を負った工作隊員が消防団員の山狩りに会い富士川で溺死する。1952年の夏のことだ。12年後、逮捕者全員が最高裁で有罪を宣告された。以上があけぼの村事件のあらましだ。

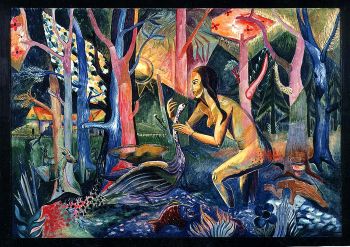

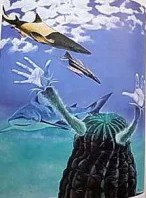

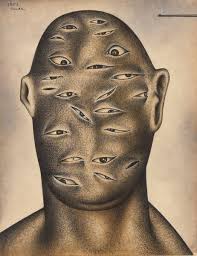

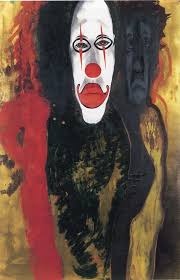

絵の中には、魚を抱いて水死した工作員、犬の顔をして押しかける村民たち、横溝正史ばりのおどろおどろしい世界が描かれている。

ところで「切石銀行」、地主も出資者の一人であったらしいが事件の前に店じまいしている。

計画倒産か廃業かは定かではないが、孫娘の学資にと細々貯め込んでいた老婆は世をはかなんで縊死した。

その「切石銀行」で私は育った。正しくは「切石銀行」だった家・屋敷でだ。

祖父母が買い取って、商売を始めた。元銀行の場所という信用もあってか、そこそこあたって甲府の高校に通い東京の大学に行けた。

当初、山下菊二はあけぼの村事件を時系列的に紙芝居にするつもりだったようだ。デッサンも何枚か残っているが、結局「あけぼの村物語」という1枚のタブロオに仕上げた。

山下は徳島の吉野川沿いの集落に生まれ育った。因襲と抑圧と差別が渦巻いた土地柄だ。

あけぼの村に故郷を重ねたのかもしれない。

あけぼの村を描きながら日本各地に残る旧態依然たる人間関係や社会を抉りだしたかったのではないか。

山下は2度従軍した。度々、非人間的悲惨な場面に出くわしている。

最初の従軍の前と除隊の後、福沢一郎絵画研究所に学びシュルレアリスムやプロレタリア美術の洗礼も受けた。

戦後は、高山良策*1とともに東宝争議を闘った。池田龍雄、中村宏*2らとルポルタージュ絵画運動に加わった。日本共産党山村工作隊員として奥多摩小河内ダム闘争にも出向いた。

1953年、宗教評論家で日蓮宗僧侶の丸山照雄の案内であけぼの村に入った。

そこで見聞きしたことを、生まれ育った環境や体験を基に、培った画技を駆使して描いたのが「あけぼの村物語」、山下の代表作と言われている。

1986年12月、ポンピドーセンターで「前衛芸術の日本」展が開催された。

「あけぼの村物語」も出品され、衆目を集めた。進行性筋萎縮症を患っていた山下は

「何としてでもパリに」にと念じていたが、果たせず11月に亡くなった。67才。

最晩年は、池袋モンパルナスを経て多摩丘陵に住んだ。人人会(ひとひと会)*3を一緒に立ち上げた中村正義*4(1977年没53才)とは丘を挟んで反対側だ。

ともに病魔に憑かれ、死を見つめ続けながら反画壇、反体制の立場を貫き通した。

正義の長女、倫子が食事の世話をしようと訪れた時、こときれていた。急性心不全だった。

あけぼの村に戻る。

富士川で溺死した工作隊員はIといった。未亡人は長らく共産党員として活動し甲府市議や副議長を務め国政にも何度か挑戦したが果たせなかった。一人息子は偶然にも高校時代の同級生だった。そのことは最近知った。

事件の少し後、あけぼの村の義理の叔父が亡くなった。Iと同じ20代だった。肺結核だったと聞いているが、山村工作隊の影響も受けたかもしれない。

叔父の旧制身延中学時代の親友が元山梨県知事M 、東大法学部に進み県庁に勤めた。教育長、副知事時代、幾多の反対を押し切って、ミレーの「種蒔く人」を購入、山梨県立美術館の基礎をつくった。その後、知事は3期12年に及んだ。

後に、山下菊二は、大江健三郎の新潮文庫のカバー、開高健の「渚から来るもの」の挿絵を描いている。「渚から来るものは」ベトナムを舞台にしたルポルタージュ小説で、やがて名著「輝ける闇」につながった。

開高とは晩年交流があって、そのことは本コラム3回目「3粒のエメラルド、開高健とカメラマン高橋曻」に書いた。

最後に、山下夫人の言葉を借りる。「菊二は常々、<人間が人間として人間らしく生きる世の中を描くんだ>と言っていた。」

「人間らしくやりたいナ 人間なんだからナ」はサントリー時代の開高の名コピー。

「もって銘ずべし。」である。

(了)

追記

「あけぼの村物語」は長いこと日本橋「日本画廊」の所蔵だったが、現在は東京国立近代美術館が所蔵している。時折、常設展で展示されている。

「あけぼの村」は町村合併で中富町に、更に今は身延町になっている。現在、「あけぼの」の地名はなく、かろうじてこの絵に残る。

(敬称略)

参考

*1 2001年 ねりまの美術 高山良策の世界 展

*2 1997年 ねりまの美術 池田龍雄・中村宏 展

2010年 タブロオ・マシン「中村宏の絵画と模型」展

2018年 戦後美術の現在形 池田龍雄展―楕円幻想」

*3 1974年6月中村正義、山下菊二、星野眞吾、斎藤真一ら7人のメンバーで設立。

「人を縦でなく横に並べて人人と称してきた。権威にひれふし、時代の証人である事を放棄した人々を私たちは画家と呼ばない」と宣言。体制の美術を拒む、一匹狼の個性豊かな集団。東京都美術館を舞台に今も続く。

*4 2011年 日本画壇の風雲児 中村正義 展

– 筆者 若林 覚 プロフィール –

アートプロデューサー。元サントリー宣伝事業部長、文化事業部長、サン・アド社長。

サントリー美術館副館長・支配人を経て練馬区立美術館館長。

著書に「私の美術漫歩 広告からアートへ、民から官へ」(生活の友社)

共著に「ビジネス感性の時代」(講談社)など。