美術裏散歩9 サントリーホールでアートを楽しむ 須田悦弘の「青いバラ」など

秘かに狙っていたんです。

プレゼンテーションの機会を。

それまで、周到に準備を重ねていました。

1979年秋から、サントリー世界マッチプレイ選手権(ゴルフ)の仕事で度々ロンドンを訪れていました。

そこを拠点に、ヨーロッパのコンサートホールや文化施設を見て廻っていました。

そして確信を得たのです。

「サントリーはクラシック専用のコンサートホール、専属オーケストラ、多目的ホール、それに美術館から成る複合的文化施設(カルチャーコンプレックス)を持つべきだ」と・・・。

そんな気運はありました。

- 創業以来文化・社会貢献活動に熱心

- サントリー音楽財団設立と音楽賞の実施

- クラシックのテレビやラジオ番組を提供

- 既にサントリー美術館はある

- CMにも音楽や美術を積極活用

- オーナーの娘婿氏が音楽賞受賞者で新進気鋭(当時)のチェリスト

などなどであります。

しっかりした考え方といい場所さえあれば、オーナーは踏みきる筈だと踏んでいました。

ときあたかも、森ビルの手による赤坂(A)六本木(R)開発(K)計画の話が洩れ聞こえてきました。森稔専務(1934~2012)(当時、後社長・会長)に会いました。

そしてARK計画(後ARKヒルズ)の中心に、是非とも文化施設を、との思いが強いと直に確認できたのです。

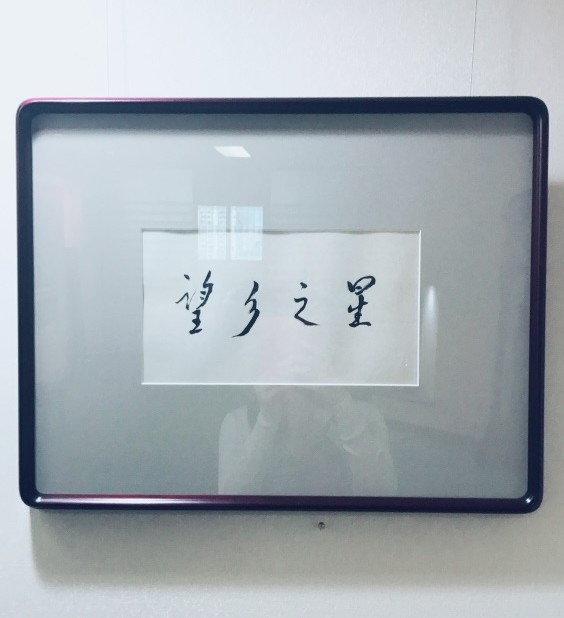

1971年秋、日中国交回復後初の合作テレビドラマ「望郷の星―長谷川テルの青春」(サントリースペシャル)が放送されました。鄧小平氏が題字を書きました。

その制作の時、知り合った中国側プロデューサーに話してみたのです。

「天安門前広場をスタートして帰ってくるフルマラソンを沿道の風景・文化と人々の生活振りなどを交え、日本の茶の間に届けられたらどんなに素晴しいか・・・・。」

それが何と、2年後に「第1回北京国際マラソン」(サントリー協賛)として実現するのです。

そして、人民大会堂での開会式、釣魚台迎賓館での宿泊と国賓級の扱いを受けました。

その翌年、第2回大会。

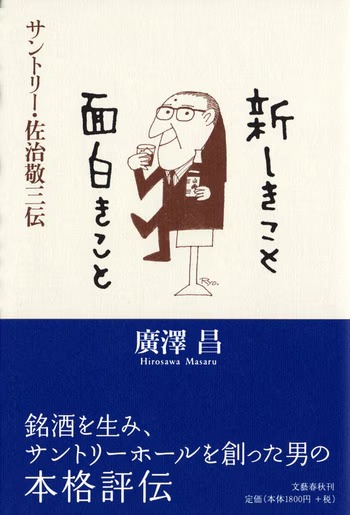

以下「新しきこと・面白きこと、サントリー佐治敬三伝」(廣澤昌著、文芸春秋2006刊)から転載。

昭和57年9月、第2回北京国際マラソンの開催に合わせ、敬三は前年に続いて訪中し釣魚台迎賓館に泊まった。滞在中は、日本でのようにスケジュールが過密ではない。

ぽっかりと空き時間ができて、スタッフも敬三ものんびりと北京の秋を楽しんだ。

午後のそうした時間に、敬三は宣伝部の若林覚から声を掛けられた。

「なんや、若ちゃん」と怪訝な顔をする敬三に、若林は「お見せしたいものがあります」といって

部屋に案内する。そこにはサントリーの幹部役員がいた。これだけ揃うと重要な決定はできてしまう。何をこやつは企んでおるのか。敬三はギロッと若林を睨んだ。

若林はボードを広げスライドを使い、企画書の説明をはじめていった。

これが、サントリーホールの最初のプレゼンテーションであった。

(中略)

コンサートホールだけでは採算が取れないとして、クラシック専用ホール、多目的ホール、美術館から成るカルチャーコンプレックスの案をまとめ、これを敬三にぶつけたのである。

敬三はこの時「おもろいやないか、やってみなはれ、但しフィジビリティスタディイをしっかり」と答えた。

その後検討を重ね、クラシック専用ホールのみでいこうということになりました。

「世界一美しい響きを求めて」のコンセプトのもとに、サントリーホールと名づけられたのです。

5年間の準備期間を経て、1986年10月開館。オープニングは満座が静まり返る中、佐治敬三館長がパイプオルガンの演奏台に上り、厳かに、力強く「A」のキーを押したのです。

アドバイザーであったカラヤンは、この時体調を崩し来日できませんでしたが、1988年始めてサントリーホールの舞台に立ちました。そしてそれが、日本での最後の指揮でした。

この時のカラヤンの言葉

「まるで音の宝石箱のようだ」

そしていまサントリーホールは

ウイーン ムジークへラインザール

アムステルダム コンセルトへボウ

ベルリン ベルリンフィルホール

ニューヨーク カーネギーホール

と並んで、世界屈指のホールと称されるに至りました。

サントリー美術館には、鎌倉時代、北条政子が化粧箱として使っていたと伝えられている「国宝、浮線稜螺鈿蒔絵手箱」がありますが、サントリーホールはまさに「世界の至宝、音の宝石箱」とも言い得るのではないでしょうか。

草創期に関与できたのは(実は提案しただけで、殆どは後人の努力による)、私の宝となっています。

サントリーホールには、2004年、文化事業部長として帰任しました。

当時の館長は佐治信忠(サントリー社長)、敬三の長男である。

ある時、堤剛(チェリスト)、春恵(信忠の妹)夫妻から「間もなくインディアナポリスから帰る。

ついては佐治敬三から、次のサントリーホールの館長は堤剛、と内々言われてきた。

文化事業部長はホールの担当責任者、実現に向けて動いてくれないか」との話。

早速、信忠社長につなぐと、「そうか、そう言ってたか、そろそろかな」ということで、2007年、開館20周年工事終了後、館長に就任しました。

この時、小ホールに「ブルーローズ」という愛称をつけた。ブルーローズ(青いバラ)は不可能という意味、サントリーはブルーローズの開発に成功していた。

小ホール入り口の壁の上、そこはかとなく、青い薔薇が一輪咲いているのをご存知だろうか?

サントリーのテイストとはあわない、こっそり、ひっそりした咲き方だ。

木彫作家、須田悦弘(1969~)の作品だ。須田は山梨県笛吹市一宮町の出身。

実家は観光ぶどう園を営んでいる。私とは同郷だ。2006年、直島の地中美術館を

見学した帰り、丸亀の猪熊弦一郎美術館で開催されていた「須田悦弘展」に立ち寄った。

「見える人に、見えたらいい」「分かる人が、分かればいい」といった控えめの展示に驚いた。

例えば、キャプションに「雑草」とあるがどこにもない。床と壁の境目にかろうじて生えている。

地中美術館の「モネ」「タレル」「マリア」のこれでもかという展示に比べ、何と控えめなことか。

それだけに、見つけたときの喜びは大きい。

以来、須田の作品の「追っかけ」になった。

それが、件の「青いバラ」となって実現した。一体、何人の方々に気づいていただけただろうか?

自分の展示スタイルを貫いたとはいえ、メジャーな会社のメジャーな場所であるだけに本人は、あまり触れたがらない。

その後、東京都庭園美術館、千葉市美術館、渋谷松濤美術館などの展覧会を廻ったが、「青いバラ」はついぞ紹介されたこともない。

(ちなみに、練馬区立美術館では、チューリップ、ベルリン、雑草の3点を持つ)

この際、サントリーホールの他のアート作品も紹介したい。

正面入口から、振り返ってみると、壁面全体に、幾何学的な文様が見える。

抽象画家のパイオニア、宇治山哲平(1910~1986)の「モザイク壁画」だ。

ホワイエの天井には、シャンデリア「光のシンホニー・響」が燦然と輝いている。

照明デザイナー、石井幹子(1938~)の作品だ。

入り口のモニュメントは五十嵐威暢(1944~2025)の「響」。

ホールのロゴ・マークも「響」をデザイン化した。

五十嵐は、北海道滝川の出身、UCLAに学び、佐治信忠のルームメイトだった。

そのデザイン作品はMOMA(ニューヨーク近代美術館)のパーマネントコレクションになっている。

グラフィックデザイナーから彫刻家に転じ、多摩美術大学学長(2011~2015)を努めた。

ともすると、音楽の影に隠れがちのサントリーホールのアート、コンサートの合間に、楽しんでみてはどうだろう。

(敬称略)

– 筆者 若林 覚 プロフィール –

アートプロデューサー。元サントリー宣伝事業部長、文化事業部長、サン・アド社長。

サントリー美術館副館長・支配人を経て練馬区立美術館館長。

著書に「私の美術漫歩 広告からアートへ、民から官へ」(生活の友社)

共著に「ビジネス感性の時代」(講談社)など。