美術裏散歩11 知られざる花鳥画の名手 小原古邨と渡邊省亭

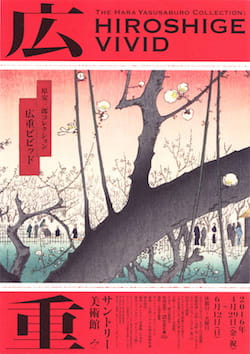

2016年、サントリー美術館「原安三郎コレクション 広重ビビッド展」に行った。

サントリーを離れて暫く経つが、後輩たちの気鋭の展覧会だという。

それにしてもビビッドとは大げさなと思っていたが驚いた。

彫りが鋭く、線がくっきりと、色鮮やかだ。

摺りたてのようなみずみずしさで、香りが立ち上って来るようだ。

全て、初摺りだという。

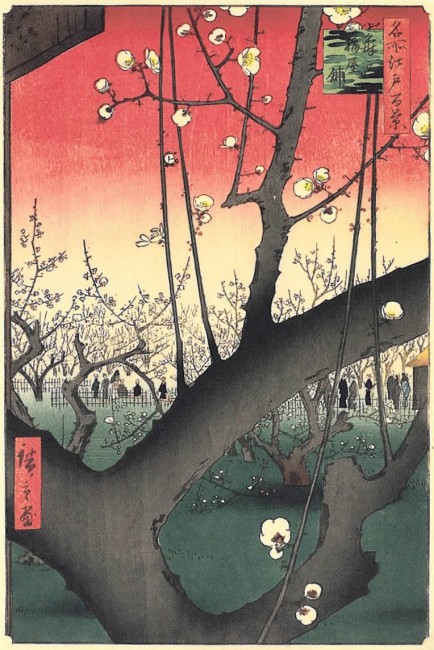

「六十余州名所図会」と「名所江戸百景」の2本柱で構成されていた。

「六十余州名所図会」は原コレクションとしては初公開で、

「山城あらし山渡月橋の桜」に始まり」「対馬海岸夕晴れ」に至るまで、

68カ国69枚が展示されていた。「東海道五三次」が横長なのに比して、いずれも縦長だ。

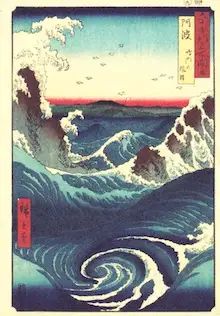

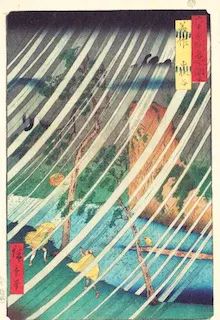

なかでも「阿波鳴門の風波」は藍色の渦潮の中に引き込まれるようだった。

梶よう子の小説に「広重ぶるう」(2022新潮社)がある。NHKドラマ(2024阿部サダヲ主演)にもなったが。この鳴門のぶるう(藍色)は凄い。

まさに「広重(1797-1858)ビビッド」だ。

原安三郎(1884-1982)の生家は、徳島の藍屋で、とりわけ「阿波鳴門の風波」を慈しんだのではないか。

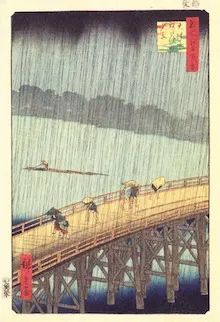

「名所江戸百景」は、118枚揃いで、安政江戸地震前の平和な江戸を描いている。

いずれも、江戸の風景、暮らしがシズル感たっぷりに伝わってくる。

元・町火消しとしての俯瞰的な視点も随所に見える。

今迄、処々で見てきたが、これほどシャープで鮮やかな「江戸百景」は初めてだ。

あらためて、この状態で、ゴッホや印象派の画家たちに見せてやりたいと思った。

原安三郎は、長年に渡って日本化薬の社長・会長を努め、財界の重鎮でもあった。

お堅いイメージの会社で、文化・芸術とは程遠い感があるが、

こんなに優れた浮世絵のコレクターだったとは驚きだ。

ほぼ同じ時期に、横浜正金銀行の役員で、初代日本山岳会の会長を努めた小島烏水がいる。

「日本アルプス全四巻」を著したが、山岳紀行とともに当代随一の画家たちの絵が掲載されている。サンフランシスコ支店長時代に、デューラーからピカソまでの西洋版画に触れ、

浮世絵に併せて、質量ともに優れた版画コレクションを作った。

その殆ど(900点)が横浜美術館に収蔵されている。

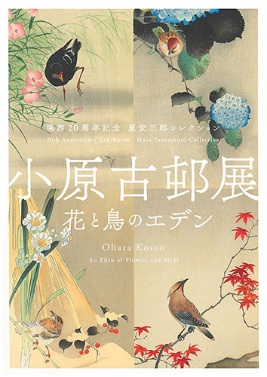

2018年、「茅ヶ崎市美術館 開館20周年 原安三郎コレクション 小原古邨展 花と鳥のエデン」に行った。

小原古邨、名前は聞いたことがあるが、殆ど知らなかった。「花と鳥のエデン」

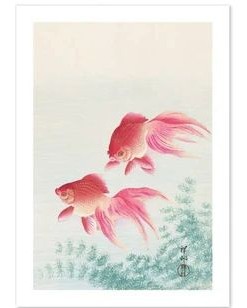

とは、大げさなと思ったが驚いた。画面いっぱいに「花が咲いてる。笑ってる。鳥が鳴いてる。歌ってる」成る程、これがエデンか、そんな感じがした。

小原古邨(1877-1945)を紹介しよう。

「小原氏、本名又雄、加賀金沢に生まれ、上京して鈴木華邨に学ぶ。米国人のフェノロサ博士の指導を受けて、米国へ売る花鳥画を多数描く。古邨と云ふ画名にて、両国の大黒屋(松木平吉)より依頼の角判花鳥の版下を描き、大正元年より祥邨と改め、肉筆のみ揮毫せしも、昭和元年より渡邊版画店の需めに応じ、主として花鳥版画の創作に努力し、大小取り交ぜ数十版作画せり。古昔の浮世絵版画に、歌麿・政美・広重等の花鳥あれども、専門的の花鳥画家は無く、版画として優秀の作は少ない。氏の描画は、草木、鳥獣等は悉く写生に基き、更に美化したるもの故、室内の装飾品に最も適応せり」(井上和雄編<浮世絵師伝>渡邊版画店、1931年(昭和6)より)

小原古邨の版画は、もっぱら、アメリカに輸出され、国内にはあまり残っていなかった。

「ひと目見て分かりやすい絵、考えなくていい絵」として、ジャクソンポロックなど、抽象表現の対極にあり、もてはやされた。

そんな中で、原安三郎は古邨に目をつけ収集し、国内最大のコレクション(260点)をつくった。うち、230点が茅ヶ崎に展示された。

なぜ茅ヶ崎か?

美術館のある高砂緑地はかって、原安三郎の別荘「松籟荘」だった。

その前は、川上音二郎・貞奴の本宅「万松園」で、伊藤博文などが訪れていた由緒ある地だ。

ちなみに、茅ヶ崎には、私も少々縁がある。

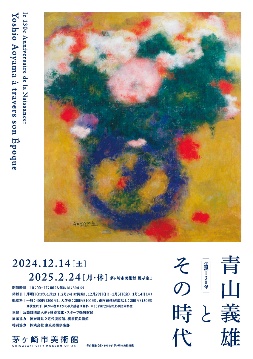

何度か、「青山義雄展」が開かれている。パリ留学時代に、マティスと交流しマティスから「この男は色彩を持っている」と評価された。帰国して茅ヶ崎に住んだ。

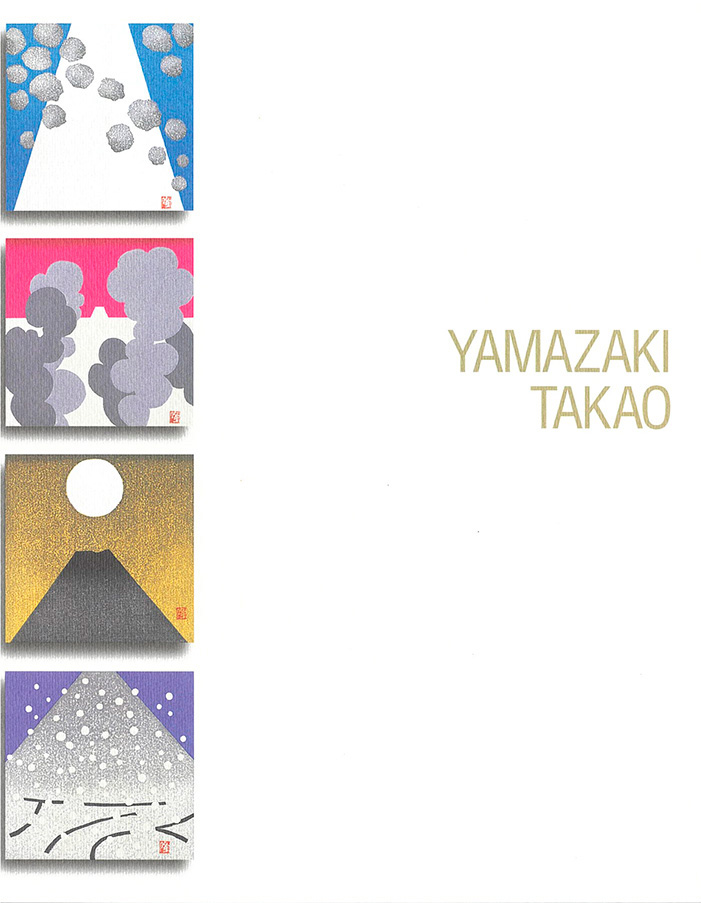

青山夫人の妹が山崎隆夫・夫人で、その縁で山崎も茅ヶ崎に住んだ。

山崎は、初代サントリー宣伝部長と広告制作会社サン・アド社長を努めた。

青山と同じ国画会の会員でもあった。

山崎のサントリー時代の同僚が開高健で、彼もまた茅ヶ崎に住んだ。

開高は、サントリー宣伝部コピーライターで、1958年「裸の王様」で芥川賞をとった。

大江健三郎の半年前だ。

開高宅は、「茅ヶ崎市立 開高健記念館」になっている。

私もサントリー宣伝部長とサン・アド社長を務めた。

開高とは最晩年、CM、TV番組、ミステリー文学賞などで謦咳に接した。

原安三郎コレクションは、現在日本化薬の関連会社「中外産業」が管理している。

管理・研究担当の学芸員はK女史だ。私とは同郷で長年の知己である。

研究の深化と充実した管理・広報を期待したい。

2010年練馬区立美術館に行った。へっぽこ館長としてスタートした。

「練馬区立美術館ニュース」が発行されていた。

N主任学芸員が「渡邊省亭」について書いていた。誰だか知らなかった。

口ごもった。「しょうてい、て誰?いつ頃の人で、どんな絵?」

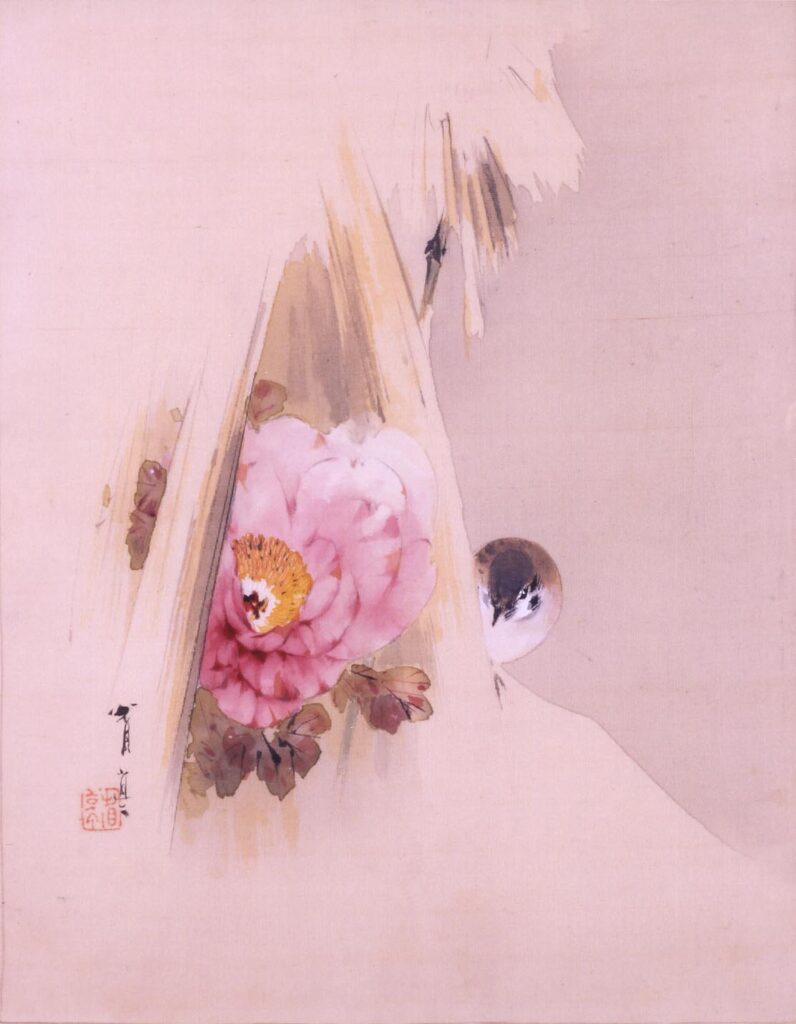

困惑気味だが、やさしく教えてくれた。「せいてい、明治から太正にかけての日本画家、花鳥画の名手。今はあまり知られてない。研究を進めてこれから世に出す」

宣言通り、渡邊省亭(1852-1918)研究の先駆者になった。

省亭は、江戸・神田生まれ、歴史画家・菊池容斎に入門、柴田是真に私淑し、江戸美意識と西洋感覚を融合した清新な花鳥画は人気を博した。起立工商社で輸出工芸品の図案制作を担当、パリに滞在、万博にも参加。ドガやマネとも交流、印象派にも影響を与えた。

帰国後、迎賓館赤坂離宮花鳥の間の濤川惣助の無線七宝に原画を提供、明治42年完成。現在、32面が装飾・展示されている。

その後、美術団体や展覧会とは距離を置き始め、徐々に忘れ去られていく。

しかし最近「うまい、分かりやすい、気品がある、余白で語る」などと再評価が進み、

「SEITEI 蘇る!孤高の神絵師 渡辺省亭」展(2017鹿島美術)、「渡辺省亭 欧米を魅了した花鳥画」(2021東京藝術大学美術館など)が開催された。

渡邊省亭は小原古邨より25年年長である。日本画と版画の違いこそあれ、ともに花鳥画、古邨が、見てないはずがない。影響を受けてないはずがない。

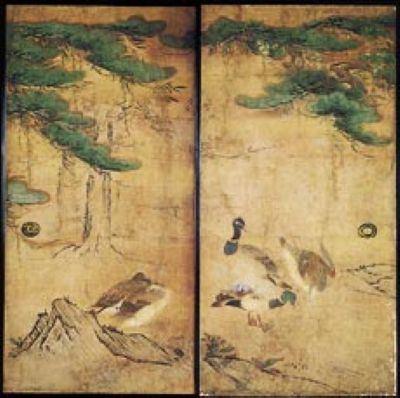

てなわけで、些か乱暴であるが、似たモチーフの絵を見比べてみたい。如何だろうか?

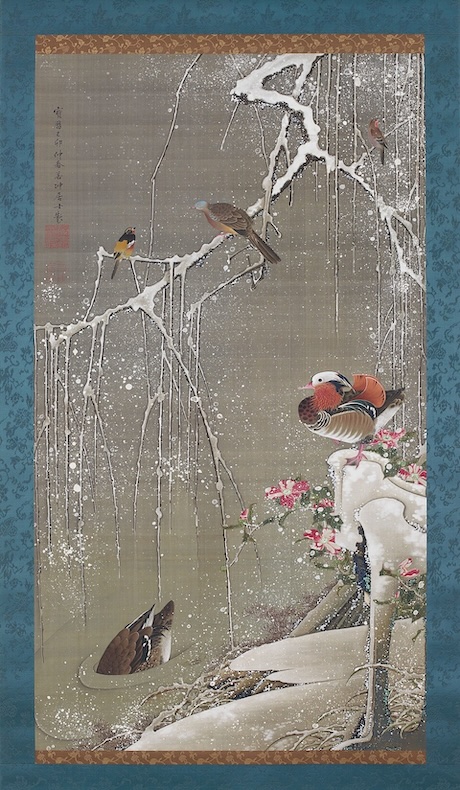

また、省亭だって先人の絵を参考にしたに違いない。

花鳥画は、日本画の伝統であり底流でもある。と探したらあった。

伊藤若冲の「雪中鴛鴦図」である。省亭のほうが、少しやわらかくて温かいか?

如何だろうか?

最後に、なぜ、原安三郎は、省亭でなく古邨だったのか?

あくまで版画に固執したのか、原安三郎コレクションと銘打つほどの省亭作品が国内に少なかったのか、近々K女史に聞いてみたい。

– 筆者 若林 覚 プロフィール –

アートプロデューサー。元サントリー宣伝事業部長、文化事業部長、サン・アド社長。

サントリー美術館副館長・支配人を経て練馬区立美術館館長。

著書に「私の美術漫歩 広告からアートへ、民から官へ」(生活の友社)

共著に「ビジネス感性の時代」(講談社)など。