美術裏散歩5 レンブラントの自画像

30代の半ば、作家の井上靖先生(1907-1991)と何度か旅行したことがある。

銀座の文壇バーで知り合って、誘われるままについていった。

その頃の先生は、日本ペンクラブの会長で、ノーベル文学賞にも度々ノミネートされていた。

作家活動以外にも何かと煩わされること多く、私のような浅学非才の輩との旅は息抜きであったかもしれない。

先生は(以下氏)駆け出しの頃、毎日新聞大阪の美術記者で、美術に関しても造詣が深い。

ある時、「レンブラントの自画像―小説家の美術ノート」(1986,中央公論社)という本を頂いた。

「若林覚様 井上靖 恵存」の署名がある。

氏は1981年、ハンブルグ、アムステルダムを中心にドイツ、オランダの田舎を廻った。

何か所かでレンブラント(1606-1669)の自画像、肖像画を見た。

「レンブラントはたくさんの自画像を描いている。何年か前に、自画像だけを年代順に追ってみたいと思った。また、自画像ばかりでなく、母親、妻、息子及びその周辺の親しい人たちの肖像画をたくさん描いている。これまた、年代順に追いかけていくことができたらと思った。私にこのようなことを思わせるのも、レンブラントの生涯が、波瀾を極めたもので、その時期、時期で、幸せなレンブラントも居れば、失意、絶望のレンブラントも居るからである」(井上靖)

その旅で、氏がとりわけ心ひかれたのは、レンブラント没年の「自画像」(1669、オランダ、ハーグ、マウリッツハイス美術館蔵)と「ある家族の肖像」(1669、ドイツ、ブラウンシュバイク、ヘルツォーク・アントンウルリヒ美術館蔵)である。

自画像は1668年、最愛の27歳の息子、ティトゥスを失ったその翌年の作である。

失意・絶望の晩年、それに追い打ちをかけるような息子の死。

「不幸とか淋しさというものを乗りこえた、いや、そういったものに些かも動じない、大レンブラントがここに居る」と氏は述べている。

更に家族の肖像。残されたティトウスの妻マグダレーナと義兄とその子どもたちを描いている。

静かな幸福に浸っている家族団欒のひと時を描いているが、マグダレーナの表情の何と悲しげであることか。

この絵の後、10月4日レンブラント没、63歳。17日、マグダレーナ没、28歳。

悲しみの予兆を写しとったのかもしれない。

「家族を失ったものの悲しみ。そこから立ち上がっていく人間の叡智、強さ」は「星と祭り」(1972)以来脈々と流れている氏のテーマの一つである。

氏は、この2つの絵の前で暫し立ち去れなかったという。その姿が目に浮かぶようだ。

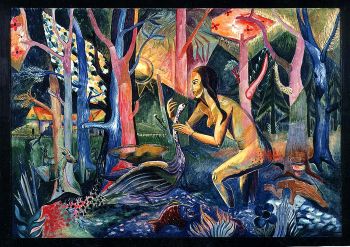

ところで、レンブラントに憧れ、少しでもレンブラントに近づきたいと念じ続けた画家がいる。

牧野邦夫(1925-1986)だ。レンブラントを先生に見立てた「まぼろしの往復書簡」も度々交わすほどの熱狂で、画壇や団体など目もくれず、独自のリアリスムを追求していった。

「レンブラント30歳の頃の絵に、自分は60歳ぐらいになったら、追いつけるのではないか。すなわちスタートが30年遅れているわけだ。レンブラントのような絵を描けるようになるのには、自分は63歳で死んだレンブラントより30年長く生きなければ到達しないだろう。だから90歳過ぎまで生きねばならない」(牧野邦夫会話メモより、1978年頃)と言い残しているが、レンブラントより若く61歳で早逝した。牧野邦夫・夫人、千穂さんにどうしてこんなに自画像が多いのかと聞いたことがある。

夫人は「勿論、レンブラントに憧れたせいもある。が、何よりも困窮していた。モデルが雇えなかったのだ」とのことであった。

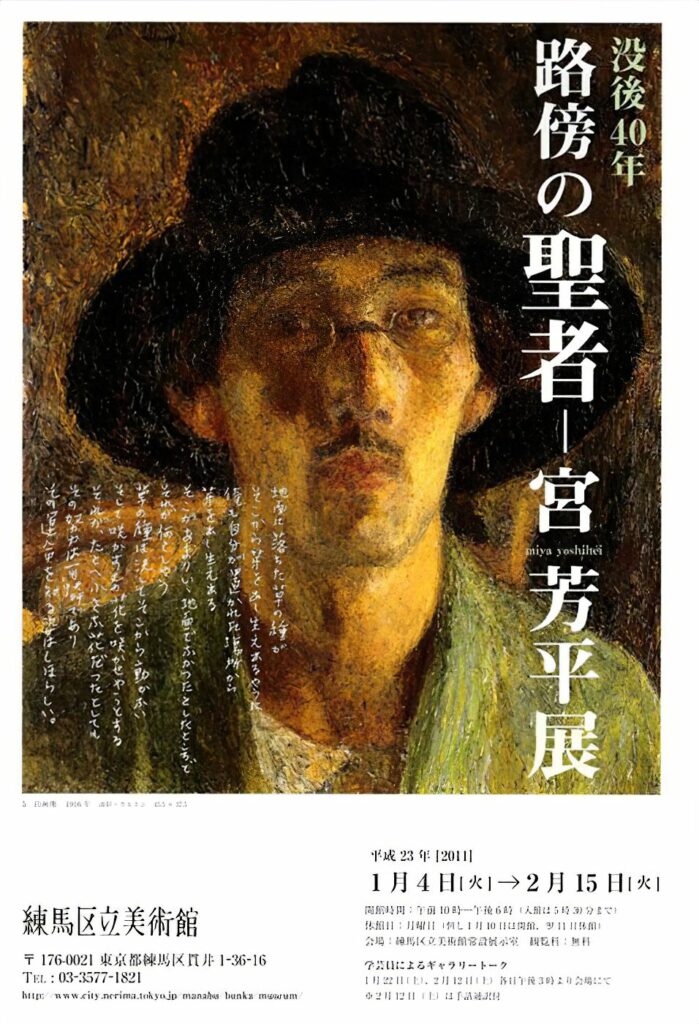

一方、森鴎外に寵愛されたが、無名のまま没した宮芳平の談である。「誰にやろうというのだ。俺は、誰もモデルになってくれてがいないかわりに、俺の顔を画いている。あんまりたいした顔でもない。それでも神様が作ってくれた顔だ。おろそかにはしまい」(AYUMI)

自画像は恐い。己の内面を赤裸々に映しだす。

だから自画像を描くのは、とっつきやすい反面、勇気がいるのだ。全存在をかけて戦い抜くような勇気が。

真に会心の自画像が描けた時、画家は聖人になるかもしれない。

練馬区立美術館在勤中に、鹿島茂コレクション「モダンパリの装い」展(2013)を開催した。

それを見た古い友人が「あんたの自画像を見た思いがする」とメールを送ってくれた。

シャルル・マルタン(1884-1934)の「貴社の栄光と商品の高品質に常に配慮せよ!瑕瑾がなければ貴社の利益は社会全体の利益になるにちがいない」(1924 J・コクトー著)に掲載されたイラスト「クライアント(広告主)」について触れていた。

「20年前のあんたは、まさにあのイラストのように小太りで、いかにも品性のない、いやらしい顔をしていた。巨額の広告費を背景に広告主団体の要職を占め、その一言一句、一挙手一投足に、当時のマスコミ広告界は敏感に反応していた。いや敏感な振りをしていただけだ。1998年には、「その年広告界で最も活躍した人に与えられる人間賞」という触れ込みの日本宣伝賞松下(幸之助)賞を受賞して得意の絶頂にいたようだが、それって要は、「広告をたくさん出したで賞」「しかも会社の金で賞」だよね。怨嗟の声が渦巻いていたのを知らんでしょう。

それに、隣りにあったワイン・テースティングのイラスト、ソムリエでもないのに知ったかぶりして、仕草だけ一人前。ワインの味、香り、深みなど分かりもせず、本当に鼻につく。

マルタンのイラストに、あの頃の自分を顧みて、自戒をこめて率先して展示したとしたら進歩だ。

広告界から美術界に転身した意義もあるというものだ。

親しい友人とはいえ、何とも葉に衣着せぬ物言いで、2つの作品を見るたび、全身ヒリヒリした。

最後に、井上靖さんが存命だったら、レンブラントに憧れた牧野邦夫の自画像に何と言うだろう。

森鴎外に愛された(?)宮芳平には、何と。

それにマルタン作の私の自画像とその後の生き様にはなんと?

(敬称略)

– 筆者 若林 覚 プロフィール –

アートプロデューサー。元サントリー宣伝事業部長、文化事業部長、サン・アド社長。

サントリー美術館副館長・支配人を経て練馬区立美術館館長。

著書に「私の美術漫歩 広告からアートへ、民から官へ」(生活の友社)

共著に「ビジネス感性の時代」(講談社)など。