美術裏散歩7 山とアートに生きた 山靴の画文ヤ「辻まこと」

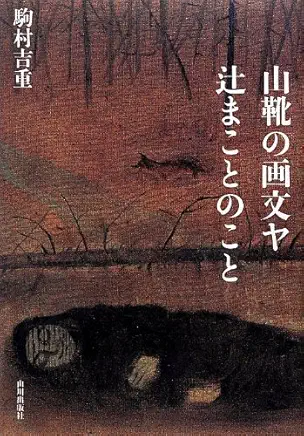

2013年、駒村吉重著「山靴の画文ヤ、辻まことのこと」という本を読んだ。

駒村は「ダッカに還る日」(2003集英社)で、第1回開高健賞を受賞、

2011年「君は隅田川に消えたのかー藤牧義夫と版画の虚実」(講談社)で好評を博した気鋭のノンフィクションライターだ。

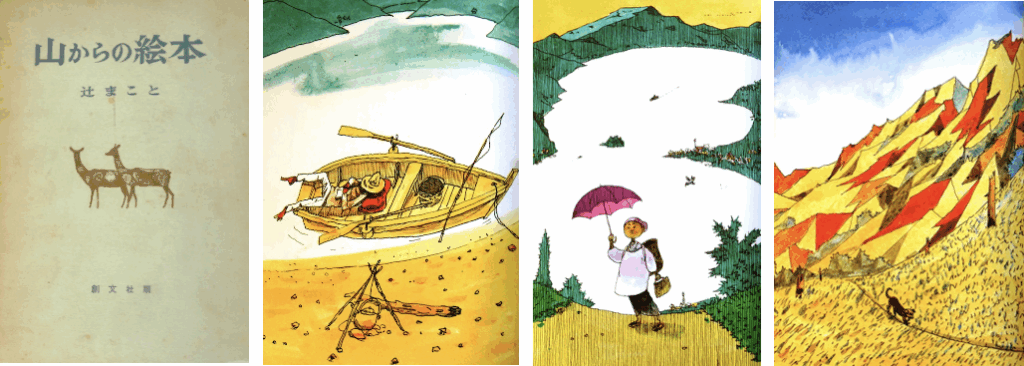

辻まことか、確かあったはずだと、書棚の奥を探した。あった。

「山からの絵本」(1966創文社)、裏ページに私の字で「S44.12.6古本屋の一隅で求む。

この本のオカゲで冬の八ツ行は断念せざるを得ないかも・・・」とある。

過激化する学生運動から離れて、無性に山に行きたくなった頃だ。貧乏学生だった。

建築現場でアルバイトをして、その金で山道具を買い山へ行った。

左手に朝日ジャーナル、右手にあしたのジョー。そこに「山と溪谷」、「岳人」が加わった。

その「岳人」の表紙を描いていたのが、辻まこと、だと後で知った。

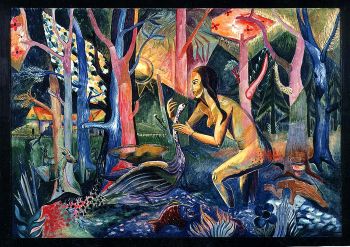

「山からの絵本」、山をめぐる軽くて深いエッセイと、さしてうまいとも思わないが

何とも味のある絵が添えられている。時々、取り出しては、心癒されていた。

ここ何十年か、すっかり忘れていた。

辻まこと、父は放浪のダダイスト辻潤、母は大杉栄とともに虐殺された伊藤野枝とは

「山靴の画文ヤ」を手に取るまでは知らなかった。

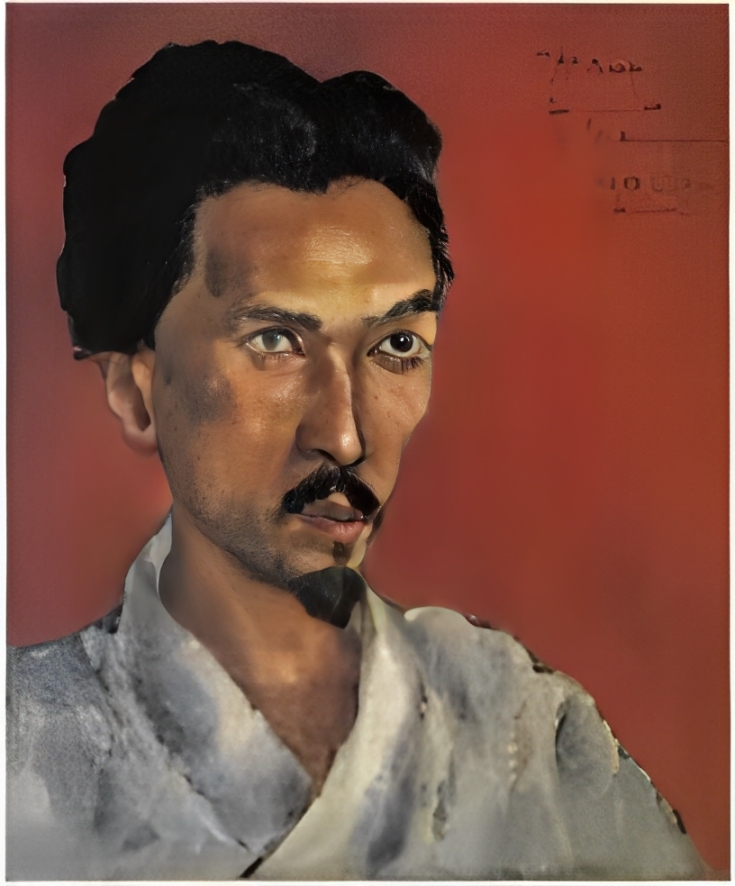

辻まこととは何者か?本人の自伝を紹介する。

「1914年(本人の誤り実際は1913年)東京に生まれる。父系は、3代以上の江戸っ子、

母系は、九州福岡在で半分熊襲の血が混じった感じ。中学の頃から画描きになりたくなり、

中退してヨーロッパに連れて行ってもらった。ルーブル美術館を1ヶ月拝観するに及んで

すっかり絶望して、画描きをやめるつもりになり、毎日フラフラと暮らす。

どういうわけかドラクロアからの打撃を一番ひどく感じた。

日本へ帰る気もなかったが、詩人の竹中郁、小磯良平などの先輩から意見され日本に帰った。

帰国以来、ペンキ屋、図案屋、化粧品屋、喫茶店など転々として竹久不二彦(夢二の次男)などの

驥尾に附して、金鉱探しに夢中になって、東北、信越の山々を駆けめぐったが成果は上がらなかった。

結婚したりして、熱がさめた頃から戦争がひどくなり、新聞記者になり一家をあげて

天津に逃げ出した。兵隊に取られ、山中で終戦となり、23年なんとか引きあげ、

以来、なんとなく画描きに近い職業で暮らし現在に至った・・・」

甥で、彫刻家の菅沼緑郎(大杉栄と伊藤野枝の孫)は言う。

「おしゃれで話し上手、包容力あり、女性にもてて、仲間内では一目おかれていたが、

居心地の悪さを感じていたようだ。本当に正直になれるのは山だけだった」

「ある時、手ぬぐいひとつ持って銭湯に出かけ、なん日も帰ってこなかった。

ひょっこり帰ってくると、山のいで湯に行っていたと平気で言う」

何とも勝手気ままで自由であることよ、と批判もあったが、ことはそう単純でもなかった。

まこと、3才の時、母・伊藤野枝と別離、10才の時、母の虐殺を知る。

以来、父・辻潤との放浪、転々とした生活。いつもどこかに居候していた。

あか抜けた話しぶりと立ち居振る舞い、世渡り上手、芸達者、みんなこれ外向けの顔、

糊口をしのぐため、酒と山旅の元手を稼ぐための「居候の知恵」の成せる業と

皮肉めいた自嘲を洩らしている。

まことの人生を、まことに様々な人々が交錯していった。

大杉ヤのおじさんこと大杉栄(義父)、村山知義、柳瀬正夢など

父・潤のダダの影響を受けたMABO(大正期新興美術団体)の人たち、

草野心平、井上靖など詩誌「歴程」の同人、山のエッセイスト串田孫一、

版画家・山本鼎の息子で詩人の山本太郎、武林無想庵・文子夫妻と

その娘イボンヌ(後、まこと妻)、イボンヌを取りあった

コラムニスト山本夏彦などなどである。

ここでは竹久不二彦、矢内原伊作、三浦健二郎について触れる。

竹久不二彦とのつきあいは長くて、厚くて、複雑だ。

まことは長女・野生を不二彦の養女に出している。

野生は1972年、32才まで気づかずにいた。今も竹久のままでいる。

不二彦とは、金鉱探しの他に、山梨県西湖のほとりに、ツボラ(津原)小屋を造った。

都会の喧騒や「外向けの顔」を逃れて、よくこの小屋に通った。

ここでは、いつも、「うそかまことかわからない」まことが、まことになれた。

その小屋の絵と文章が「山からの絵本」の表紙と巻頭を飾っている。

再び、菅沼緑郎、「画家というほど絵をきわめていない。

絵そのものには、さほど美術的価値はないように思うが、熱烈なファンが多い。

文筆家としても、全集にまとめられるようなものだったかはわからない」

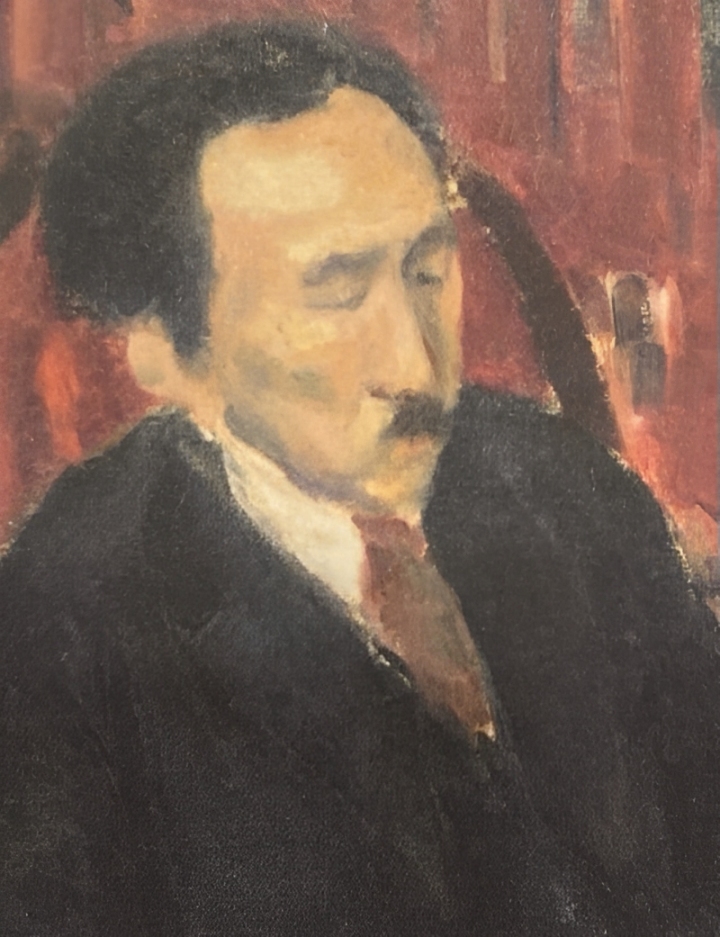

彫刻家・ジャコメッティの友人で、モデルにもなった哲学者・矢内原伊作は

後に「辻まことの世界」(S52みすず書房)を著している。

「彼は、まことに魅力あふれる人間であり、作品を取り除いた、なお後に

価値のある人間だった」と述べている。

だとすると、魅力的すぎる人間像が作品を打ち負かしてしまっている、とも言える。

いやむしろ、辻まことという人間そのものが優れて作品だったのではないか。

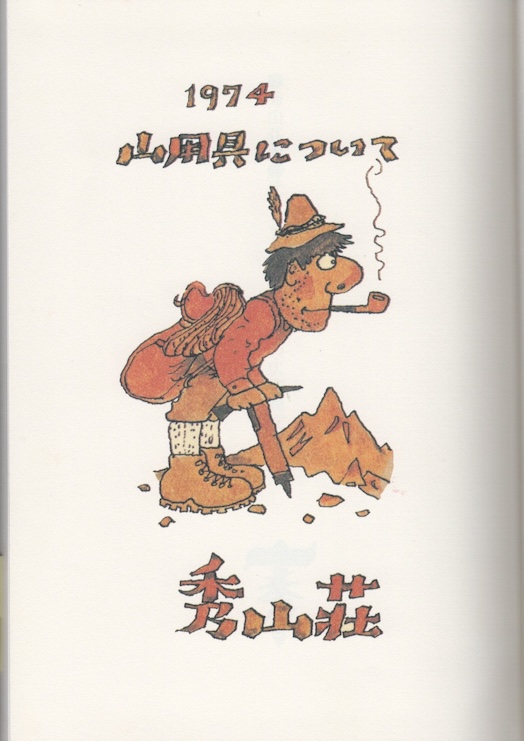

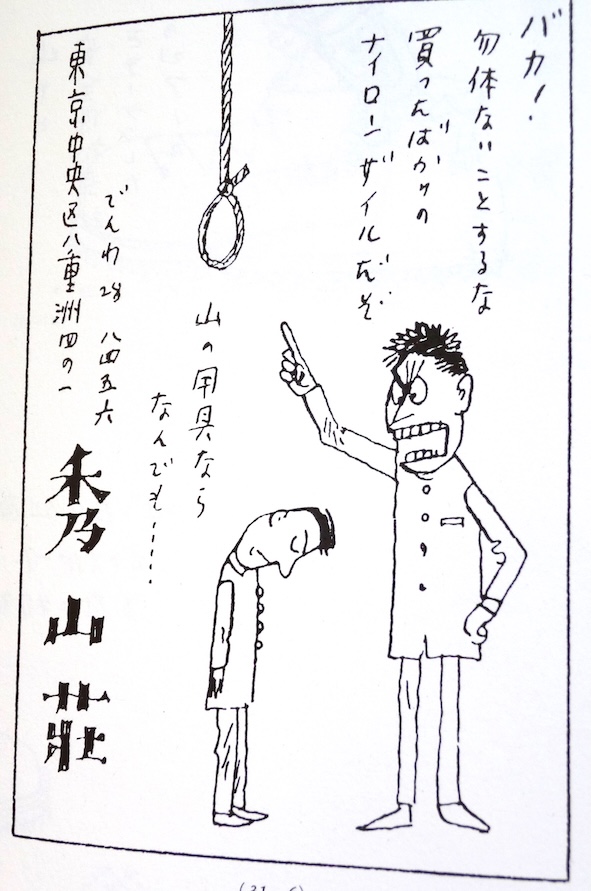

最後に、三浦健二郎。山道具屋「秀山荘」の店主。1953年以来のつきあいで、

すべての広告・デザインをまかせ、一切修正・変更しなかった。

まことの画文にひかれ、客は増え、八重洲、御茶ノ水、銀座へと店は拡がった。

この広告が実にいい。戦前のスモカ歯磨、戦後のトリスウイスキーに引けをとらない。

日本の広告史に残っていないのはおかしい、と元広告ヤ(私のこと)は嘆く。

今年は「辻まこと没後50年」にあたるが、何の動きもない。その存在は殆ど忘れられてしまっている。2023年の生誕100年には、駒村吉重の「山靴の画文ヤ」が出た。

時折、日本橋の日本画廊で油彩画の小品展が行われていたが、

いつか、どこかで、誰かが「辻まこと・山靴の画文ヤ」展でも開催することを念じている。

と言ったら、引退したとはいえ美術ヤの端くれとして無責任な物言いか?

(追記)

父・潤は世の中の自由を求めて、生き苦しく死んだ。

まことは社交家を装いながらも個人の自由を楽しんだ。(振りをした)

晩年、癌に冒され、自らのベッドで最後の力を振り絞り、長押のザックから

ザイルを取り出し、鴨居にかけて縊死した。(まるで秀山荘のあの広告のようだ)

葬儀は、詩誌「歴程」葬として執り行われ、葬儀委員長は草野心平が努めた。

(敬称略)

*談話は「山靴の画文ヤ」、絵は「山からの絵本」、広告は「山とスキーの広告画文集」から転載しました。

– 筆者 若林 覚 プロフィール –

アートプロデューサー。元サントリー宣伝事業部長、文化事業部長、サン・アド社長。

サントリー美術館副館長・支配人を経て練馬区立美術館館長。

著書に「私の美術漫歩 広告からアートへ、民から官へ」(生活の友社)

共著に「ビジネス感性の時代」(講談社)など。