美術裏散歩10 唯一無二の「津田青楓美術館」

その美術館は山梨県笛吹市一宮町のぶどう園のまん中にあった。洋風な佇まいが印象的だ。サントリーホールの青いバラの作者須田悦弘(裏散歩第9回で紹介)の生家からほど遠くない。

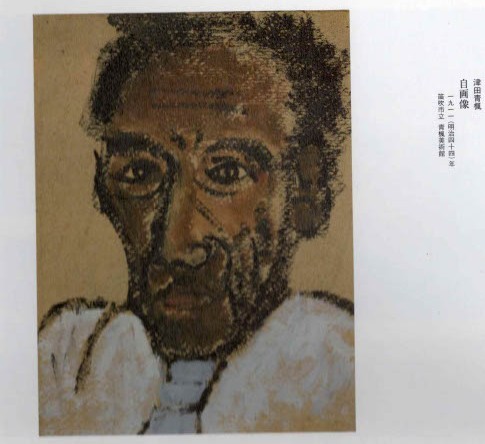

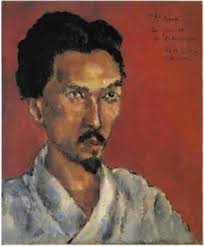

津田青楓(1880-1978)をご存知だろうか。京都生まれ、画家、書家、随筆家、歌人、良寛研究家でもあった。安井曾太郎とパリへ留学、帰国後、二科会創立に関わった。

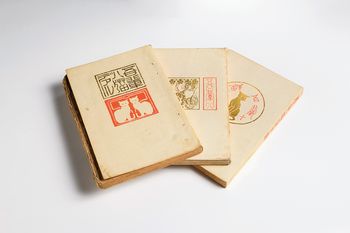

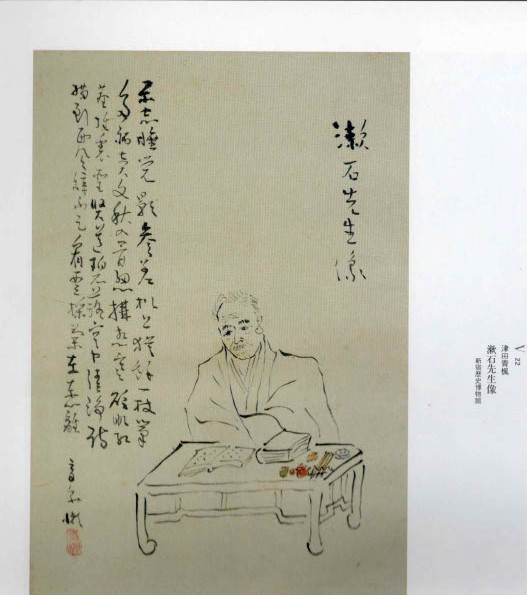

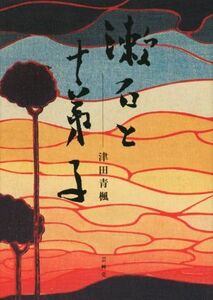

晩年の夏目漱石と親交が厚く、小説「道草」「明暗」などの装丁に携わった。装丁というと「吾輩は猫である」をはじめ、漱石本の殆どを手掛けた橋口五葉が思い出されるが、青楓は「門下・友人・絵の師匠」として漱石がなくなるまでの5年を支えた。

漱石の津田青楓評を紹介しよう。「津田くんの画には技工がないと共に、人の意を抑えたり、世に媚びたりする態度がどこにも見えません」

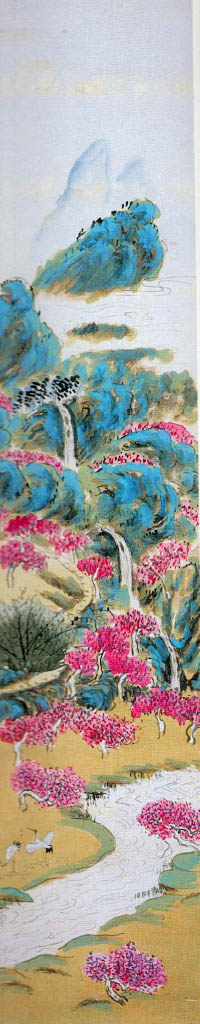

また「津田くんの日本画は、何時でもぢぢむさいじゃないかと云ひます。其所には非難の意味が籠もっているのですから津田くんの方でも中々承知しません。ぢぢむさくてどこが悪いんだなんて妙なことを主張します」

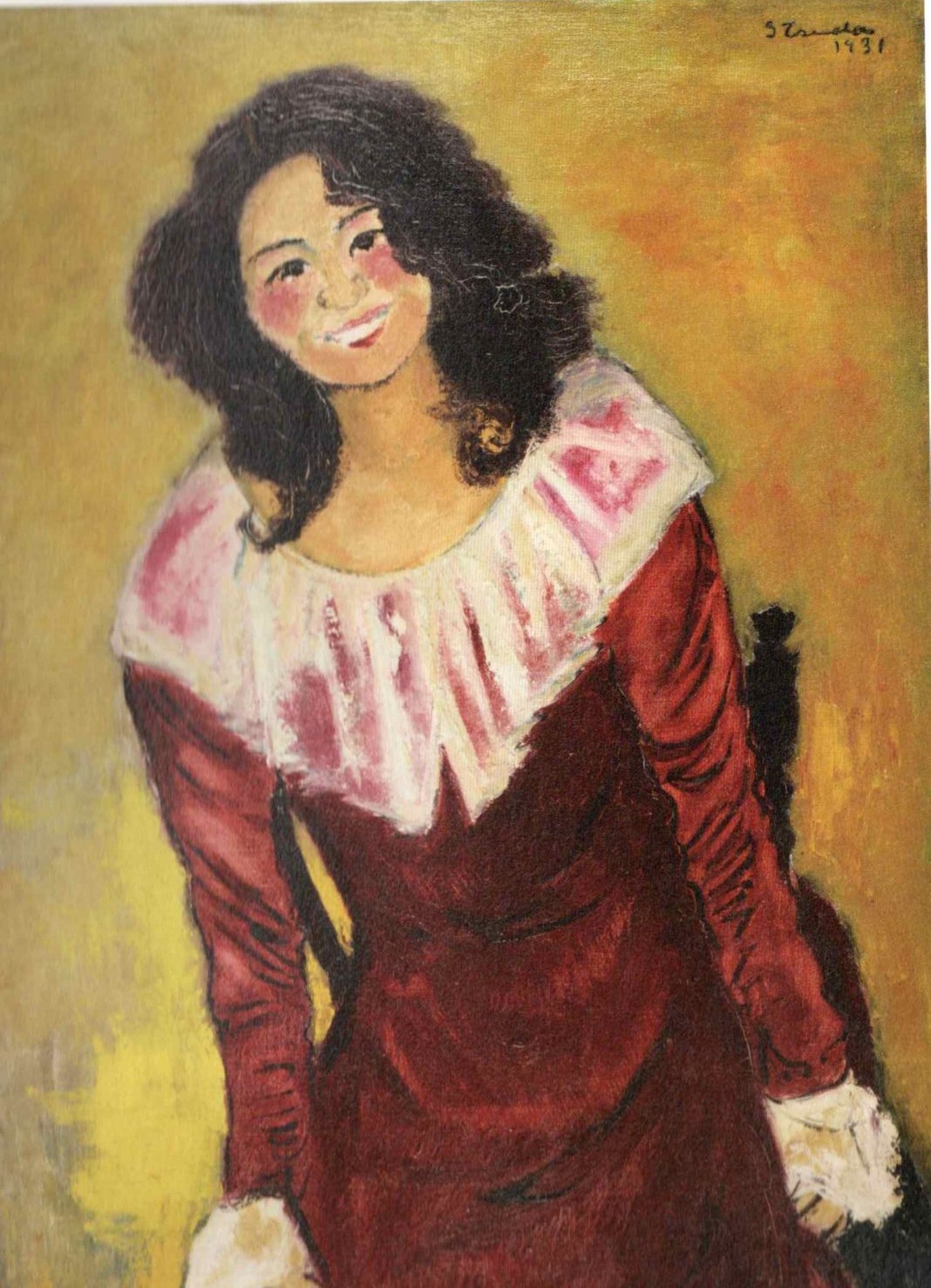

「津田くんは、色彩の感じの豊富な人です。パレットを見ると其人の画の色が分かるといひますが、臨機応変に色々な取り合わせをして、夫々趣のある色彩を出すようです」と褒める一方で「自分の好かない色をごてごてと使うので辟易します」(夏目漱石の美術の世界展より)厳しく暖かな師弟愛が迸っているようです。肝胆相照らす友のようでもありました。

ちなみに、漱石の死に顔のスケッチは津田青楓が描き、デスマスクは彫刻家の新海竹太郎が作成しました。

余談だが、アップルの創業者スティーブ・ジョブズは橋口五葉の新版画「髪梳ける女」大ファンで、初代マッキントッシュ発売のプレゼンテーションに使った。

「この細密な髪の流れ、色・艶をコンピューターで動かしてみたい」と宣言した。

漱石に鍛えられた五葉の新版画の表現が、世界を変えるのに一役買ったのかもしれない。

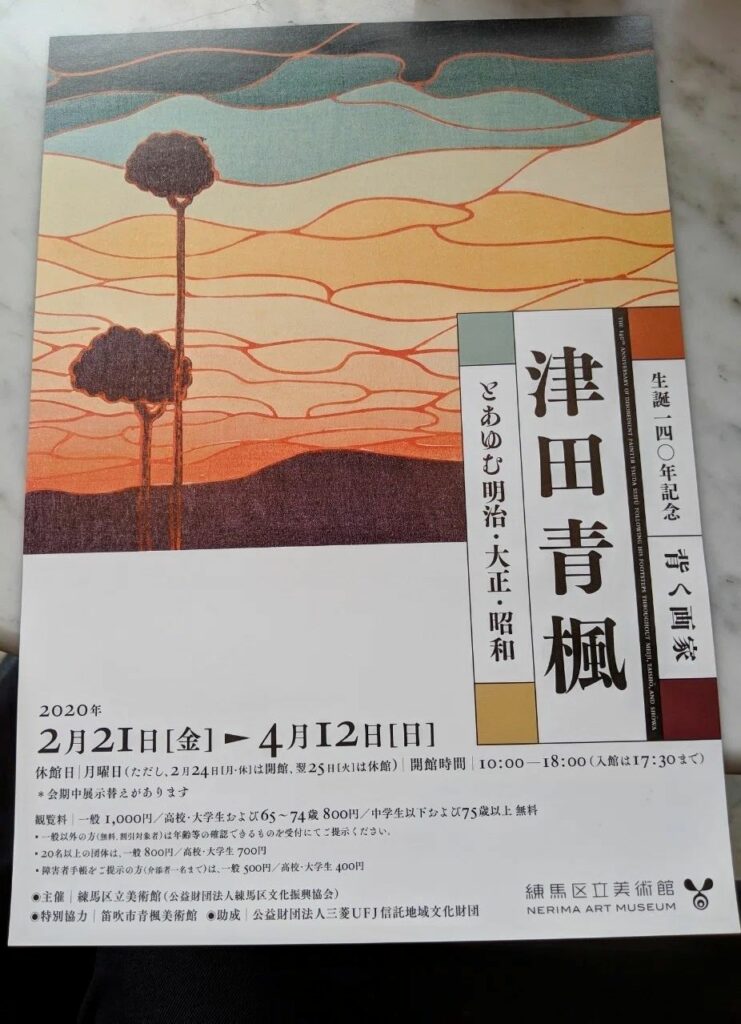

2020年練馬区立美術館で、没後初の本格的回顧展「生誕140年記念 背く画家・津田青楓とあゆむ明治・大正・昭和」が開催された。

津田は、河上肇の影響を受けプロレタリア運動に関わっていた。

1933年小林多喜二の虐殺をテーマに「犠牲」を描いた。描いてる途中に、逮捕され留置されたが、転向を条件に釈放された。

これに先立つこと10年前、大杉栄と伊藤野枝が虐殺されている。

洋画家・林倭衛が大杉を「出獄のO氏」で描いている。(第7回裏散歩・山とアートに生きた 辻まこと 参照)同年代に生きた画家(林のほうが15年若い。没年は、津田のほうが33年後)が二人のプロレタリア運動家を凄絶な筆致で描いている。

時代の足音が聞こえてくるようだ。

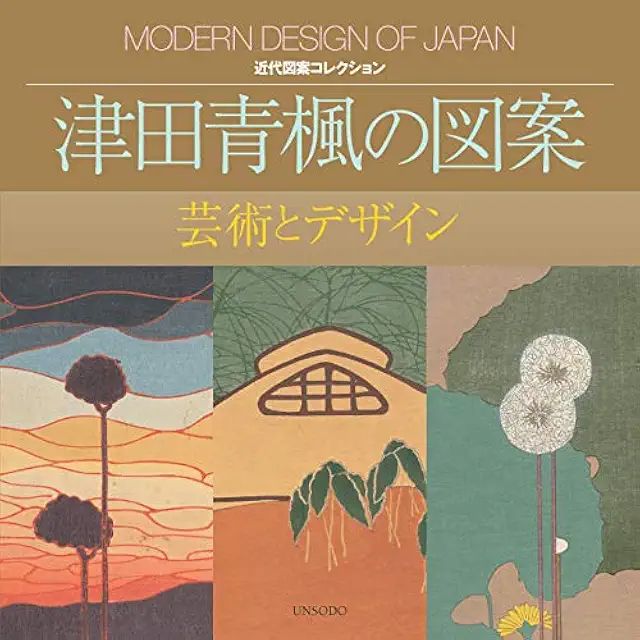

練馬では、漱石との関わり、河上肇、良寛など、図案、洋画、日本画など多彩に250点が展示された。津田青楓美術館から沢山の作品を借用した。

「桃源図」と漱石の「青嶂紅花図」の師弟の類似性、漱石四女を描いた「少女図」のごてごてした色使い、代表作「疾風怒涛」のぢぢむさい?勢いなど

あらためて漱石の視点で見てみると面白い。

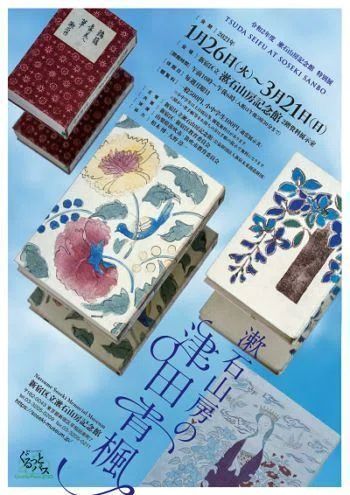

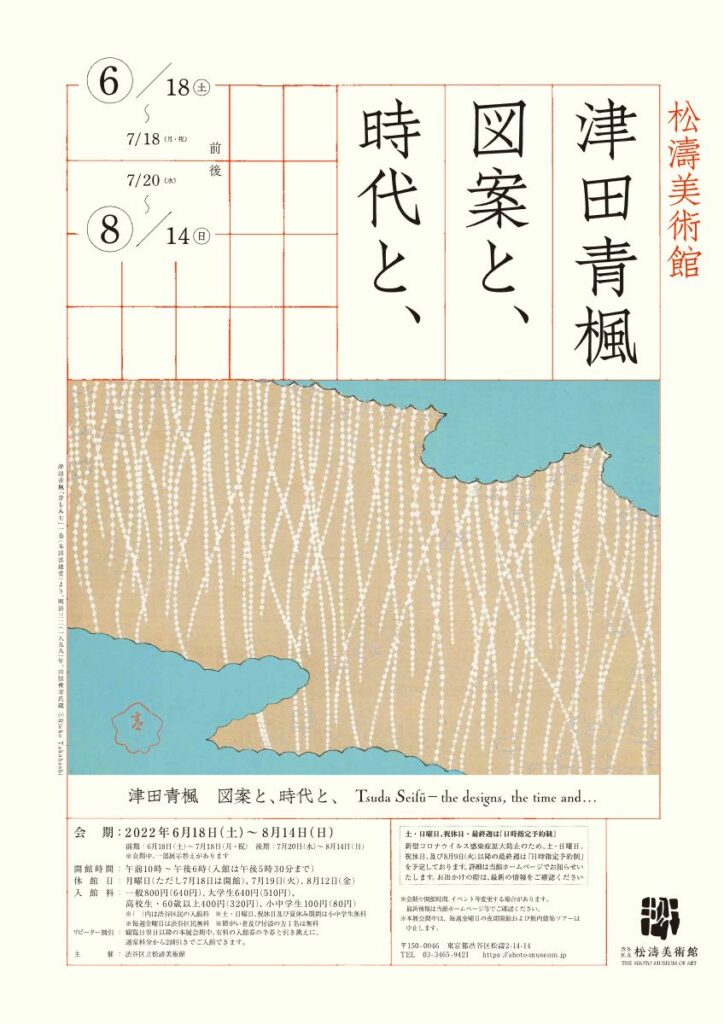

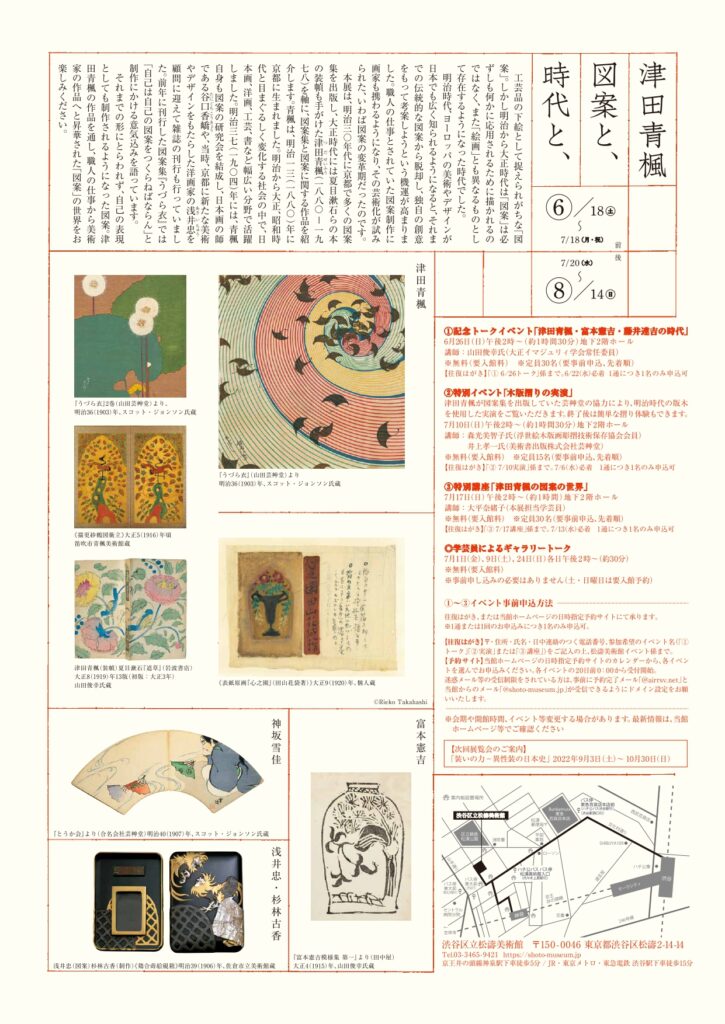

津田青楓展は、この後、2021年「漱石山房の津田青楓」(新宿区漱石山房記念館)2022年「津田青楓 図案と時代と」(渋谷区松濤美術館)展へと広がっていった。

知る人ぞ知る作家に光があたった。

さて、我が故郷の津田青楓美術館、1974年開館の山梨で最も古い私立美術館だ。

都内で幼稚園など経営していた歴史研究家の小池唯則氏が開設した。青楓ファンで、少しずつコレクション増やしていった。

ある時、青楓宅を訪ねた。「美術館を作りたい。名前を使わせてほしい」

青楓曰く「名前はいいよ。美術館を作るには、作品が足りないだろう。寄贈するよ」

そんなやり取りを経て、絵画、書、書籍、筆からなる900点のコレクションが集まった。

春、秋2度企画展を開催してきた。1984年、一宮町(現笛吹市一宮町)に寄贈、現在に至っている。開館の時、青楓94歳、残念ながら訪れていない。

ところが、「老朽化、バリアフリーがない、バスが入れない」などの理由で、同じ市内の地域博物館に統廃合するとの方針が出た。

関係する市民による移転反対・現地存続の運動が起きている。

山梨県出身と、練馬区立美術館にいた縁で、市民から意見を求められた。

「永いこと文化活動に携わってきた。いろんな美術館やコンサートホールを作ってきた。細かいことは分からないが、<唯一無二のものは残す。更に研ぎ澄ませていく>のが鉄則ではないでしょうか」と答えた。

いい形で残り発展することを願うばかりだ。

(敬称略)

– 筆者 若林 覚 プロフィール –

アートプロデューサー。元サントリー宣伝事業部長、文化事業部長、サン・アド社長。

サントリー美術館副館長・支配人を経て練馬区立美術館館長。

著書に「私の美術漫歩 広告からアートへ、民から官へ」(生活の友社)

共著に「ビジネス感性の時代」(講談社)など。