第5章 愉快に生きるための呼吸法 その(2)実践 呼吸法

.jpg)

私は、高校の学生相談室でのカウンセリングの終了時に必ず呼吸法を教えている。なぜなら、アセスメントによって効果がすぐに体感できるので理解がしやすく、身体も心もその場でほっと緩むからだ。

<呼吸法のアセスメント>

呼吸法の効果を確かめるためにはアセスメントが重要だ

- 普通に呼吸して1分間の呼吸数を計測する。往復で1回で数える。平均は13~15回。18回以上の方は少し多い。やや緊張、不安な状態なのかもしれない。普通に呼吸している状態で10回以下になるのが目標。

- 以下の呼吸法を5分程度実施する。

- 再度1分間の呼吸数を数える。

- 気分や体の変化を感じてみる。

呼吸数が20回前後と多い人は、たった5分の呼吸法でも、半分ぐらいになるケースが多く、身体の緊張も気分も随分と楽になるはずだ。カウンセリングの帰りに、呼吸法を体験した学生のほとんどが、ほんわかゆったりした表情になって愉快な気分を感じながら帰っていく。ありがたや、ありがたやだ。もちろん、毎日の継続こそ大事だ。呼吸法のために時間を取るのは面倒だという人は、寝るときだけでもいい。布団に入って電気を消して、10分間続ける。途中で眠ってしまっても構わない。寝つきの悪い人には一石二鳥だよね。

3-2-10呼吸法

呼吸法には何十というメソッドがあるけど、一番簡単で効果が分かりやすいオーソドックスな呼吸法がこの3-2-10呼吸法だ。私が学生に教えているのもこの方法だ。

- 口をおちょぼ口にあけ、ため息をつくように、少しずつゆっくり長く10数えながら口から息を吐く。途中から下腹を両手で少し押して身体を前傾させると長く吐ける。その時に、吐く息とともに気になることがすべて外へ出ていき、頭がからっぽでスッキリするイメージを作る。

- 吐き切ったら、手を緩め、鼻から3数えながら息を吸う。前傾した身体を起こし胸を開きながら行うように。ただし肩はリラックスだ。吸う息とともに元気なエネルギーが体に入ってくるとイメージする。

- 2数える間、息を止める。元気なエネルギーが体中沁みわたるとイメージする。

- また、吐き始める。しばらくの間(5分から10分)繰り返す。(うつの場合は15分~20分)

- もう一度1分間の呼吸の回数を数えてみる。往復で1回で。

最初20回ぐらいの人は半分近くまで回数が減ることを実感できる。

亀の呼吸法

中国の気功法のうち、資料が残っているもので最古の技法が、亀の呼吸法だ。気功には動物の動きを模倣した技法がたくさんあるが、亀が聖なる存在であること、長寿とサバイバル力の象徴であることから、この呼吸法は健康だけでなく長寿やスピリチュアルにも効果があるといわれている。

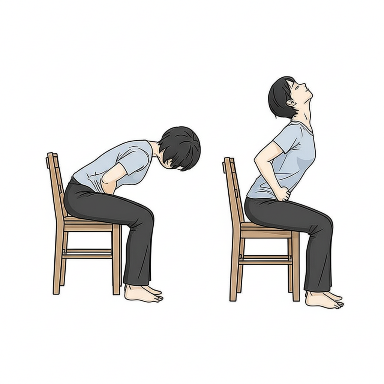

- 椅子に大きく足を開いて座り、両手で下腹を抱えるようにする。

- 息を吐きながら(口からでも鼻からでもよい)、背中を伸ばして前かがみになり頭を足の間に落としていく。手は下腹を押さえる。

- 吐ききったら、あごを出して息を吸い始め(鼻から)のどを伸ばして上体を上げていき、のけぞった状態で吸いきる。亀が甲羅から首を天に向かって伸ばすのをイメージしてもよい。

- 5分から10分程度続ける

身体を動かすほうがうまく呼吸できる人は、この方法を試してみて。気功の原型なので知らず知らずのうちにエネルギーの流れが感じられるようになり、スピリチュアルな体験も味わえるかもしれない。

背中イメージ呼吸法

背中イメージ呼吸法は、私が工夫して辿り着いたオリジナルの呼吸法だ。理屈は至極簡単。あたかも背骨で呼吸しているかのようにイメージする腹式呼吸法だ。基本的には腹式呼吸であり、息を吸う時にお腹を膨らませ、吐く時にお腹を引っ込める。また、なるべく吐く息を長くゆっくりするようにする。腹式呼吸法との違いは、背中イメージ呼吸法では息を吸う際に、背骨の中心軸をイメージし背骨の上部の肩甲骨と下部の腰の両端がくっつくように胸や腰を開きながら(意識は胸ではなく背中)鼻から息を吸う。吐く時には、手でお腹をゆっくり押して身体をやや前傾させながら口から息を吐ききる。その際にイメージを使用する。

- 息を吸う時に、イライラや怒りや気になることが背骨を通って身体の下のほうに降りていき、息を吐く際には、さらに足を通って降りていき、足の裏から出ていくようにイメージする。(①)

- 頭の上から元気で温かいエネルギーが入ってきて、息を吸う時に背骨を通ってお腹付近まで降りてきて、背中全体を温かくする。息を吐く際には、そのエネルギーがさらに足を通って降りていき、足の指先まで温かくして足の裏から出ていくようにイメージする。(②)

①のイメージで5分から10分、②のイメージで5分から10分、計10分から20分この呼吸法を続けてみてほしい。

背中に注目した理由としては、以下の点があげられる。

- 背骨を中心に身体を開くことによるボディワーク効果。ボディワークの理論と実践によれば、不安や緊張は身体の前面、特に胸や喉に貯まるとされる(ライヒ 1941)。したがって、不安や緊張を解放するには、胸や喉を緩める必要がある。緩め方として、背中へのアプローチが有効と考えられる。

- 背骨を身体全体の中心軸と感じることで姿勢が良くなる効果。緊張は、首―肩をすくめた姿勢や胸を狭めた姿勢,背中を丸めた姿勢などと相関がある。こうした姿勢緊張や身構えによって、自己認知や外界認知にも歪みをきたすようになる。前述したように、姿勢がよくなることで、歪みが矯正され、気持ちに余裕が生まれ、不安が軽減すると考えられる。

- 背骨を通って温かさが全身に行き渡るイメージによるストレス反応軽減効果。温かさが全身に行き渡ると、安定感や自分という感覚を実感でき、自分自身の存在感・実存感、確実感や自信・やる気・積極感などにつながる。愉快に生きるベースができる。

<背中イメージ呼吸法を利用したパーソナルスペース・ワーク>

この呼吸法を利用すると、苦手な人との対応に効果を発揮する。そのトレーニングとなる方法がパーソナルスペース・ワークだ。

- 誰かに協力してもらいペアを組む。

- 5メートル離れて立ち、相手を苦手な人とイメージする。

- 苦手な人役にゆっくりと自分に近づいてもらう。

- これ以上近づかれたら嫌というところでストップをかけ、二人の間の距離を測定する。

- 背中と足の裏を意識し、ゆっくり長く息を吐きながら嫌な感じが足の裏から出ていくようにイメージ呼吸をし続ける。

- 再度苦手な人役に5メートル先からゆっくりと自分に近づいてもらう。

- これ以上近づかれたら嫌というところでストップをかけ、二人の間の距離を測定する。

- 気分の変化を感じてみる。

このワークをすると、ほとんどの人が距離が半分程度に縮まる。それだけ苦手意識、嫌な感じが減少するのだ。実際の場面でも、嫌な感じを背中を通って足の裏から吐くようにすると対人関係が楽になるはずなので、試してみる価値がある。

結論=愉快に生きるためのベースは胸やお腹ではなく、背中だ。

「人は直立したせいで、目が前方に向き、その見ている外部対象の方へ身体の腹側を向けているので,自然に腹側に注意が集中してしまう。その結果、身体の前面つまり胸骨の周辺の筋肉が慢性の緊張状態になる。対人緊張の強い人は、注意を腹側から背中側へと移して、動物としての本来の虚実(腹が虚で,背中が実)のありように戻すだけで、ずいぶん緊張が軽くなる」(神田橋 1999)

プレゼンや発表や就職時の面接に弱い緊張の強い学生には、背中イメージ呼吸法を教えている。その上で、現場では「背中や背骨を意識するようにしながらプレゼンしてね」とアドバイスすると効果を実感できて、喜ばれることが多い。

―>次回は、マインドフルネス

.jpg)

筆者 大澤 昇 プロフィール

日本産業カウンセラー協会認定シニア産業カウンセラー・臨床心理士。

1971年 早稲田大学卒業、2004年 目白大学大学院修了後、企業内カウンセラーや

学生相談室カウンセラー、また大学講師として様々な経歴を持つ。

現場で培った経験を活かし、メンタルヘルス講師や、教育カウンセリング講師、大学の非常勤講師として活躍中。

また数多くの論文・著書を発表しており『やすらぎのスペース・セラピー 心と体の痛みがあなたを成長させる』『心理臨床実習』『トラウマを成長につなげる技術』等の著書がある。